ともすれば かろきねたみのきざし来る

日がなかなしく ものなど縫はむ

歌集「かろきねたみ」(1912年、青鞜社刊)から

|

|

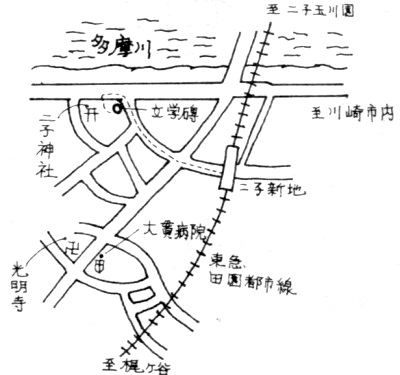

かの子は明治22年(1889年)、多摩川河畔二子の旧家に生まれる。旧姓は大貫、本名カノ。生家大和屋は代々、幕府及び諸藩の御用商をつとめ、河畔に数百年も続いた大地主であった。

跡見女学校(現跡見学園短大・文京区)に入学した頃から和歌の習作を始め、卒業後、与謝野鉄幹・与謝野晶子の『明星』に歌を発表。後に『スバル』の同人となる。

|

|

現在の川崎市高津区溝の口、大山街道に面した岡本かの子の家

幼いころから腺病質のため青山の本宅の父母と別居し川崎・二子のこの家で養育母に育てられ、その養母から短歌を初めて習う

|

|

|

明治43年(かの子22歳)、画学生・岡本一平と結婚、太郎(画家・彫刻家 岡本太郎)を生む。

岡本一平は、束京美術学校卒業後、東京朝日新聞に入社。軽妙な漫画と短文で新生面を開いた人である。

友人から「かの子を連れて銀座を歩ける一平は偉いよ」と言われた。かの子は大層肉付きのいい体格で、美人タイプとはいえず、洋服も大胆なものを好んだため、異様に目立ったのである。しかし一平は彼女を観音菩薩のように愛しんだ。

|

|

横浜港からパリへ出発する親子。左から夫・一平、かの子、太郎 |

|

|

二人の在り方は正常な夫婦関係とは言えなかったが、人間として深く結びついていた。かの子が望めば、彼女が連れてきた男性たちと同居することにも耐えた人である。

昭和14年(1939)2月。かの子は生前、信仰の篤かった観音の日、18日に49歳の生涯を閉じた。

一平から太郎への手紙

おかあさんは眠られた。おかあさんはふだんの言葉で火葬が嫌いなことが判っている。そして武蔵野が好きだ。僕は極力骨折ってモダンな多摩墓地に松を2本取り入れた瀟洒な墓地を手に入れた。そこでおかあさんは生れ故郷の土に和して肉体を毀らぬ彼女の好みの土葬の形で眠られている。

それから君も知っての通り、おかあさんはオシャレだ。病気になってから眠られるまで自分のやつれた姿を見たくないと言って鏡を絶対に見なかったほどの人だ。

太郎から一平への手紙

悲惨ではありましたけれど、お母さんの死は美しかったと思います。燃えつくした炎の美しさです。

お母さんのそばに近づくものは、お母さんの情熱に焼きつくされずにはいなかった。そのような浄火を持っていた人です。

|