|

|

�@��m���Y���w�z�̂�����⓹�x�́A��l���ł��鏗�q�吶���A�ƒ닳�t�Ƃ��ď��߂āA�c��Ƃ�K�₷��Ƃ��납��n�܂��Ă���B

|

�@

�@�u�z�̂�����⓹�v�Ɨ��u

�@�u����w�����Ȃ̂R�N���ł���q�{�����q�́A���u�̐Â��ȏZ��X������Ă����B���R���u�̉w�ʼn���Ă������́A�ǂ�����邢����̓��ɂȂ��Ă���A��ʂ��Ă���̂ŁA���̍⓹�ɂ͂����ς��z���������Ă����v�u�����ɂ͑傫�ȓ@����сA�_���ɐA����ꂽ���X�̗��ڂɂ��݂�悤�ɔ����������v�B

��̏�i�ɂ҂�����́u�z�̂�����⓹�v���U������̎�E�����g���q����B

�@�u���̒��A���u�v����B |

|

�@���̖{�̊��s�͏��a32�N�B25�N�O�̂��Ƃł���B������������n�߂ĂقƂ�Ǔ����ɑ�n�������ꂽ���u��т́A���̖{�̖`���ɕ`�ʂ��ꂽ�ʂ肠�܂�ς���Ă��Ȃ��B�@����͈ڂ��Ă��A�̂̐l�X���܂������Z��ł��邩�炩������Ȃ��B���������ɏZ�ގ҂̒m�b�Ƃ��Ĉ�̕~�n�ɁA�e�q��������ʂɏZ�ޏꍇ�������Ȃ��āA���X�Ƃ͌��č��݁A���_���ȏZ������������A�l�G�܁X�̉ԁX���܂���X�̖ڂ��[���Ɋy���܂��Ă����B

|

���̍�i�͐Ό��T���Y�剉�œ������f�扻�A�u���[���{���܂��Ă���B

�@�@�u����ԇ����鏘�́��v�Ƌ�i��

�@���̒��҂̈ꕔ�Ƃ��ď����ꂽ���̂ł��낤���Ǝv�����i�Ɂw����ԇ����鏘�͇��x�Ƃ������i������B�������͂�f�扻���ꂽ�̂����L���̕������������邩������Ȃ��B

|

�u�Âт��R���������Ƌ�C���}�ɂЂ�����Ɠb��ł���悤�Ɋ�����B���������̗����Ő䂪���������Ă���v

�@��i�������u����Ă����i����^���i��䒬����i���w���ԁj�̕`�ʁB

�@���̏��i���Ⴂ�l�X�̑傫���h�ꓮ���S�̊����������ɕ`����Ă���B

|

�@���a30�N�A��i���E��^���̎Q�� |

|

�@�����Ă��̐S���`�ʂƉ����e���̕��i�������ɏd�ˍ��킳��Ă��Ď��̍D���ȍ�i�B���̎��ɂ͓s�̓V�R�L�R���Ɏw�肳��Ă�����ǂ�����B�����K�ꂽ�~�̋�i���͂��̋�ǂ���������t�𗎂Ƃ��Ĕ��������ɂȂ��Ă����B�Ԃ��X�q�����Ԃ����c�����Ⴂ��e������Ԃɏ悹�ċ������U�����Ă���B

�@��i�������䒬���œ�q�ʐ쉀�֍s���B��͂�w����ԁx�̈�߂Ɂu���ɂ������Ă����ƒ�̏��������ꂢ�Ɍ���������قǐ�������ł���v�ƕ`�ʂ��ꂽ������́A���͂������艘��Ă��܂����B�����ŋ߂��̑�����ɃT�P�̒t����������ăT�P�������Y�߂�悤�Ȍ��̔�������ɂ��悤�Ƃ������R�^�����N���Ă���ƕ����B��҂����ĕ`�����悤�Ȑ�������ɂȂ�����܂����邩������Ȃ��B

�@�@�u�������v�ƍj��

�@�j�����o�ꂷ��̂́w�������x�Ƃ�����i�B���̍�i�������ꂽ���a34�N���̍j���́A�l�I���₩�ɉ��ق��������сu���ق������o��ƁA�������Ԃꂽ�瓹������A���ʂ��D�̒��ɂ̂߂肱�ށv�悤�������Ƃ��B

|

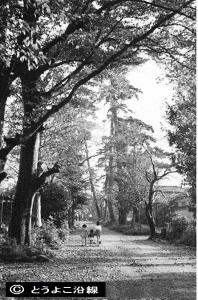

���ƍ��̉Ԃ������Ɋy���߂鉈���́g�Ԃ̖����h�Ƃ��ē��키�ߌ��쉈���̒瓹�A���a13�N |

|

�s�S���班�����ꂽ�ЂȂт�����X��������Ƃ����B���݂̍j���͉���X���e���Ђ��߁A�����̈�̑傫�ȏZ��X�Ƃ��Đ��܂�ς�낤�Ƃ��Ă���B�X����������A�c�n���������ł��A��i�����̍x�O�̓c�ɒ��̖ʉe�͂Ȃ��B

�@�@�ȏ�ɋ�������i�̑��ɂ��A������╶�w�ɂ́A�����������������o�ꂷ��B

�@�@�w�u�͉Ԃ�����x�i���a27�N�����V���A�ځj�ɂ͎��R���u���A�w�댯�ȔN��x�ɂ͑�����炩�璭�߂��c�����z�̋u�˂̏Z��X���c�A�Ƃ�������ɁB

|

|

�@�@�@���i�̂Ȃ��̎�҂���

�@�╶�w��i�ɂ́A�N���̑������������҂����̐��_�̔R�Ă��g�����ڂŏ�����Ă����i�������B�����Ă����̍�i�̏d�v�Ȕw�i�Ƃ��ĉ������������`�ʂ���Ă���B

�@���R�̈�͍�҂��c�����z�ɏZ��ł����Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��B���A��҂̐t�����܂��Ƃ���Ȃ��`���ɂ́A���_���Ŗ��邭�A�ǂ������R�ȕ��͋C�������������i�ƍ�ҋC���̂悤�Ȃ��̂��悭�������Ă����Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

|

�c�����z�ɏZ��ł���

��ƁE��m���Y |

|

|

�@�����ŋ߁A��҂�����Ώۂɂ������钲���ŁA�Z�݂������̑�P�ʂ����������ł���Ƃ����L����ڂɂ����i���Ȃ݂ɑ�Q�ʂ͈�m�����j�B�����ɗ�����i�݂͂ȁA�ӂ��̂��O�̂��̂ł���B

��������������ҒB��o�ꂳ����ɁA�ӂ��킵�����Ƃ��ĕ`����Ă���B

�@������҂����̂�������̉����ł��鎖�����A�����ɏZ�ގ������́A�ւ�Ƃ��邾���łȂ��A���̊����Ɏ���Ă����������̂ł���B

|

�@�𖼁u���ؖ��v�v���|����

|

|

|

�b���l�F�o�D�E��n���v

|

|

|

�@�u�z�̂�����⓹�v�������ʼnf�扻���ꂽ�̂����a33�N�i�c���ēj�B����ɓo�ꂷ��l���̖��O���A���̂܂܌|���ɂ��āA���̉f��Ńf�r���[�����̂���n���v����ł���B

�u�c��M���Y�̖����Ό��T���Y����B���ٕ̈�Z��ŁA���ؖ��v�̖�������ɂ��傣���Ɛ�搶�Ɠc��ē��T���Ă���.

�������剉�E�Ό��T���Y�A�����E�k���O�}�ʼnf�扻 |

|

�@���낢��Ȃ��������炨��l�ɉ���āu�悵�N�ł������v�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�l�̖{���́A�͒n�ҁB������ƌ|���Ƃ��Ă̓J�^�C�Ƃ������ƂŁA��搶���A��n���v�ɂ�����ǂ����Ƃ������ƂŁA�|�������܂����v�Ƃ����B�V���v���Ɠ����N���ŁA�w���ł�����19�̐�n����́A�����������Ă��̖����������Ƃ����B

�@�u���̎Ⴂ�l�B�����̓����̎�҂��Ⴂ�䂦�́A�h�ꓮ���S�ɕς��͂Ȃ��Ǝv������ǁA���ߑ��̂������ȁB

|

�@���̂�[���l����Ƃ������Ƃ��A�ŋ߂̐N�͗]��Ȃ��̂ł͂Ȃ�������v

�@�����ɓ����ĂX�N�ڂɃe���r�Łu����ԁv�ɏo���B�Ȍ�e���r�f��Ő╶�w�̂�����t���̂ɐ������o���B�u��搶���悭�B�e���ɂ������������B�搶�͎Ⴂ�l�����D���Ȃ�Ȃ����Ȃ��B�i���X�ɂ��ꏏ���Ă�����ׂ�����܂����v

�@�u�Ƃ͈�҂Ȃ̂ŁA���O����҂ɂȂ�ƌ���ꂽ�B���A�l�͑�w�Ő�ȂƂ��ēy�،��z��I�B���̉f��ɏo�����Ȃ�������A�����ǂ����̃_���H���̌���œ����Ă�����������Ȃ��Ȃ��v

�@�u�z�̂�����⓹�v�o�������������Ŏ����̐l�������܂����悤�Ȃ��̂��A�Ƙb����n���v����ł���B |

|

|

|

|

�@�����I���́A�������t������

�@�@�@�@�@�@�@�b���l�F�����@������i�����ʐ^��j

|

|

|

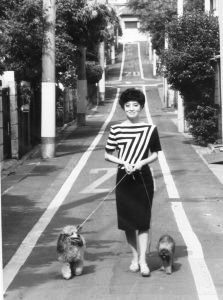

�@�@�@�@���a26�N�A���R���u�����l��̍��e��

�@�O�[���V�c���A�A���̏�ɓ������B�Ԃ̍�����m���Y�A�Ԃ̉E�͐Έ䔙

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F����������i���R���u�Q���ځj |

|

|

|

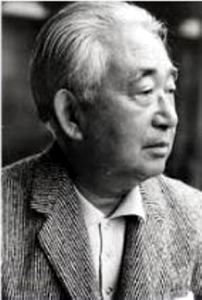

�@���R���u�u�����ʐ^��v�̓���������́A��m���Y�̋��t����̂��Ă̋����q�B�ȗ��e���������������Ă���B

�@�R�����{�A��搶�̐×{��A�ɓ��̎����K�₳�ꂽ�ƕ����A�ߋ����C���^�r���[�B��������̃X�^�W�I�ɂ͐搶�̃|�[�g���[�g�������������Ă���B

�\�\��搶�͂����C�ł�������Ⴂ�܂����B

�@�����C�ł���B���X���Y����Ȃ���悤�ł����B����`������Ɠ�l�ŐÂ��ɕ�炵�Ă�������Ⴂ�܂��B

�\�\�搶�Ƃ͂����Ԃ��Ԃ̂��t�������ƕ����܂����c�c�B

�@��搶���H�c�����蒆�w�Z���t�Ƃ��Ă��������������A���̋����q���l��ł�����B���a�R�A�S�N���ł����B�搶�����̌㓌���ɏo�Ă����������āA�{�i�I�ȍ�Ɛ����ɁB�l�����R���u�Ɏʐ^�ق��J�����B�݂Ȑ�O�̘b�ł��B�Ȍ�搶���c�����z��22�N�����\���Ă���Ƃ��߂����A���[���Ƃ��t�������������Ă��܂��B

�\�\���t����̐搶�͂ǂ�Ȑl�ł������B

�@�u���ƂȂ����Ď����ŁA�����Ă����̂ŁA�l��́u���i�₪�j�v�Ƃ�����������t���Ă����B�����O�c���w�ɏ����������n�߂Ă�������A�l������K�����Ă����āA�������Ə����������Ă������Ƃ�����B

�\�\��搶�ƍ��̎Ⴂ�l�̂��ƂȂǂ��b�Ȃ����܂����B

�@�@�Q�C�R�N�N�O�܂ł́A�U���̂��łɂ��̎ʐ^�قɎ��܊���ẮA�u�����A�R�[�q�[���݂ɍs�����v�B�i���X�ɓ����Ď�������āA���̐l�������˂��B�˂��L�~�A���̎Ⴂ�l�����͖l��̒m��Ȃ����Ƃ������ς��m���Ă����v���āA�悭������������B

�@�@�@�˂Ȃ��l�ŁA�Ⴂ�l���搶�ɐ���������ƁA���ꂵ�����ɘb���Ȃ���B

�@�ŋ߂́A���t�Ƃ��Ẳ��蒆�w�Z����̘b���悭�����܂��B���̊Ԃ��K�˂��������A�l���搶�̃f�b�T�������Ă���ƁA���̋��Ɏ����Ŗ��O�������ꂽ�B���ɋC�����ȕ��Ȃ�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�C���^�r���[�E���F����ڔ�

|

|

|