公園トイレ、不必要の横浜市が、

日本の公衆便所発祥地であるとは!?

まず、公園数に対してのトイレのある公園の数と基本的な考え方に関しての回答をまとめたのが上の「表」である。

横浜市については、観光公園と大規模な公園は除いてあるので、トイレ率などはあくまでも目安として見ていただきたい。が、それにしてもトイレ設置率が90%を超える目黒区と、10%にも満たない横浜市とでは、あっと驚く格差である。

|

いつも親子で賑わうこんなに広い「大曽根公園」にもトイレはない |

|

多摩川をはさんで大きな違いの出た公園トイレ政策。所管課の見解をもう少し詳しく追ってみた。

「ごく近所の子供が遊びに来るよな公園ては、トイレの用足しは『家に戻って』を原則にトイレは設けていない。地域の要望があって設置する場合もあるが、むしろ犯罪や非行防止の面からトイレは無くてよい』という意見が多い」(横浜市緑政局公園部管理課・小林氏)

この「公園トイレは無用」という横浜市の見解には、ただただ呆然!

しかも、である。本誌「とうよこ沿線」28号の「よこはま事始め」(46頁には、こんなことが載っているでは! ……。

「開港後、横浜に来た外国人が最も嫌った立ち小便。彼らの強い要求でこの横浜が1871年(明治4年)、市内の町角83カ所に“日本で最初の公衆便所”を新設した。立ち小便した者には銭百文の罰金刑!」。

今や大都市では公衆トイレは、通行人も使う公衆便所。その発祥の地で国際都市を掲げるヨコハマの哀れな実態は、まさに1世紀以上も時代を逆行している。

迷惑施設との見解は川崎市。

1公園1トイレの東京側

つぎに川崎市の場合はどうなの?

「ゲートボールの方などから要望はあるが、市としては公園に隣接する住民を一番に考えている。水洗化で臭いは少なくなったが、イメージ的なこともあり、また人目につかない所に設置すれば防犯上の問題が生じて難しいところである」(川崎市環境保全局緑政部公園管理課・伊藤氏)

トイレを〝迷惑施設〟ととらえ、消極的な神奈川側に対し、東京側は必需施設と見ているようだ。1公園に1トイレを設置している目黒区はどんな考え方だろう?

「トイレが無ければ、近隣の塀などにされることにもなり、良くない。設置場所を民家のそばには置かない、見通しの良い、死角にならない場所にするなど考慮している」(目黒区土木部公園緑地課維持第一係・升藤氏)

公衆衛生上、また公衆道徳上からもトイレは必要と考え、設置場所も犯罪防止対策がなされ、横浜市や川崎市とは相反する見解であることに注目したい。

続いて、ほとんどの公園にトイレがある大田区は?

「ここ数年の傾向として、トイレを『暗い、臭い』というとらえ方から『きれいな造り方にして、設置場所も入り口付近に』という発想の転換があった。

公園利用者だけでなく、タクシーやトラックの運転手さんなど通りがかった人が、誰でもすぐに使える“公衆トイレ”としての役割もある」(大田区土木部公園課建設係・松原氏)

|

|

|

大田区の田園調布・宝来公園には清潔な無料トイレ(奥)とカードで入る身障者用トイレ(手前)と2カ所もある

|

|

近年の東横沿線では、町内の公衆トイレはほとんど見かけない。上記大田区の松原氏がおっしゃるように今や公園トイレは即、公衆トイレなのだ。私たちが外出し生理的現象をもよおしたとき、駆け込むことができるのは駅かデパートのトイレくらい。でも、そのどちらも街の中、遠く離れた場所にいた時などは本当に困る。

トイレ維持には手間がかかるが…

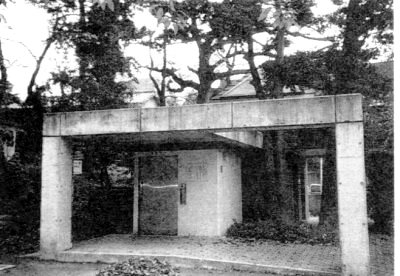

綱島周辺では貴重な、トイレのある公園、「綱島2丁目公園」を訪ねてみた。

周辺にボツボツまだ畑が残る、町の中の公園である。入り口わきの砂場の近くに置かれたトイレは、一見トイレらしからぬ白い建物。天井から外光を採り入れるようになっていて明るく、清掃も行き届いている感じである。臭いは、ほとんどなかった。「やればできるじゃない、横浜市」と実感した。

|

|

平成3年に新設された「綱島東2丁目公園のトイレ」。横浜市では珍しく、きれいなトイレである |

|

公園トイレの清掃は、どの自治体も業者に委託して1日1回(大田区では利用頻度の高い場所では1日2回行う所もある)。また大田区と目黒区ではトイレットヘーパーの補充もその際に行っている、という。

身近な環境整備に目を向けて!

トイレがあるとないとでは、お金のかかり方もかなり違うだろうが、やはりあってしかるべき施設ではないだろうか。

横浜市について言えば、国際都市、観光都市として、外に目を向けての見栄にお金がかかるんだろう。〝ゆめハマ〟の未来を担う子供たちが、20世紀も終わろうとしている時代に「野外でオシッコしている」という事実にも目を向けてもらいたい。

横浜市、川崎市とも、地域からの要望があり、周辺の住民の賛成があれば設置する、ということなので公園の整備などの機会に、利用者としてぜひ声を上げて言ってはどうだろうか。

取材・文:四辻深雪(ライター) 写真:岩田忠利

|