開館状況はまちまち

まず今回の調査のなかで、一番各図書館で違っていたのは、やはり開館時間と休館日であった。

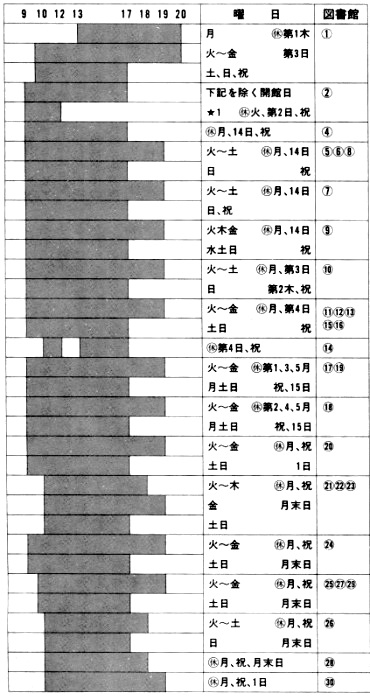

下の表をご覧いただきたい。わずか30あまりの図書館でありながら、実に17ものパターンにも分かれていることがわかる。市・区が異なれば当然違うことは予想できるが、同じ市・区でも微妙に異なるところすらある。

また、この表の他にもほとんどの図書館で特別整理期間という2〜3週間程度の休館が1年に1回あったり、祝日と定期休館日が重なった場合などそれぞれの図書館で扱いが異なる。

であるから、我々利用者としては、確実に図書館を利用する場合には、事前によく開館状況を確認しておくことが何より効果的な利用法であるといえよう。

|

図書館の開館時間一覧 |

|

「第2日」は「第日曜日」の略

★1は第2日の前日及び第2日の翌日を除く毎月曜

|

|

|

蔵書の規模でみると

同じ図書館でも、蔵書数、つまり何冊その図書館で所蔵しているかも知っておくことも一つの効果的な利用法ではないだろうか。

この沿線で一番の蔵書を持つのは都立中央図書館である。107万冊というのは、2位神奈川県立図書館の34万冊の約3倍以上の規模で群を抜いてる。

総じて、東京都側の場合、その区の代表の図書館を除くと10万冊以下の小規模の図書館であるのに対し、神奈川県は青少年図書館以外は、10万冊以上の中規模の図書館が中心となっている。

このあたりも、東京側が小規模なものも含めてとにかく区に万遍なく設置されているのに対し、神奈川県側は各区に一つずつ中規模の図書館を設置するというコンセプトの違いを反映しているようで、非常に興味深いところである。

座席数で比較

さて、図書館の利用の場合、その図書館に閲覧または学習する座席数がどれほどあるかということは、重要な選択になる。

やはり、沿線で最も大きなスペースを持っているのは、都立中央図書館で1000席である。ただし、ここは高校生以上でないと入館できないので、要注意である。

あとは上段の表のとおりであるが、それぞれ図書館で学生用あるいは社会人用で分けているところなどがある。

これは、学生の勉強のために閲覧室のほとんどが利用されてしまうと、本来の利用方法である閲覧の利用ができないとの理由から処置されているものである。

|

|

貸出の条件−1 期間と冊数

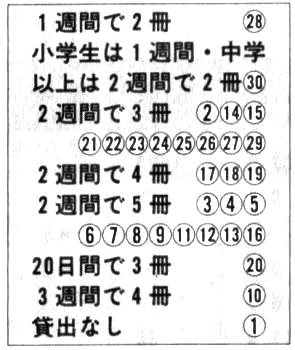

今回の調査の中で、各区の単位で違っているものに本の貸出の期間と日数がある。

下の表のとおりであるが、これ以外にもレコードまたコンパクトディスクについても別の貸出枚数を設定しているところがある。

しかし、これだけ狭い地域の中でありながら、実に微妙にその扱いが違っていることに、われわれ利用者にとっては非常にわかりにくく、何とか統一をとってもらえないかと望みたい。

|

貸出期間と冊数

|

|

|

番号は上段の図書館ナンバー

|

|

|

貸出の条件−2 貸出資格

今回の調査の中で、一番あいまいでどう取り扱ったら良いか非常に難しかったところに、貸出の資格、要するに一体どんな人が貸出の資格を有するのかということであった。

基本的には各区あるいは市内に在勤在学在住という条件があるところが多いが、実際には利用が良くでき本を返せる範囲であれば貸出OKというかたちが一般的なようである。

われわれの調査の感じでは、この辺の柔軟な取扱いについては明確に各図書館の中で統一されていないようで、むしろ調査に答える人によってのニュアンスの違いがかなりあるような印象を持ったのが実感である。

利用者としては、本来そのような取扱では極めて不親切であることはいうまでもない。都市化が進み、行政相互の境界が街の中に埋没するがために、隣の区や市に行くのは、簡単なことである。であるから、単に違う行政単位だからといって貸出資格がないというのは、あまりに不都合なことである。

しかしそれぞれ図書館は、その地区の税金による収人によって賄われているという現実から、無条件にするわけにもいかないというジレンマをかかえているのではないか。

私はこの場合、それぞれの地区相互に恩恵を被っているのであると考えて統一的に無条件にしてしまうのがよいのではないだろうかと思う。

ある図書館に行って貸出ができず、ある図書館ではできるという状態を早く解消してほしい。

利用しやすい図書館を

先日の総理府の調査によれば、公共図書館の利用は、1年間に図書館を利用したことがあると答えた人は、24・3%で、前回54年の16・9%と比べて8%増加している。

しかし、利用していない人の利用しなかった理由として「行くのが面倒」(37・5%)、「近くにない(37・1%)、「開館時間中に利用できない」(22・4%)となっている。

特に、事務職・管理職層の半数近くが、「開館中に利用できない」と答えている。

沿線でも確かに10年前に比べれば図書館の数は伸びているので、利用者は増えているだろう。

しかし、その内容はとりあえず図書館を作らねばならないというハード充実の時代ではなかったろうか。

これから、余暇の増大が言われる中で、利用者にとってわかりやすい図書館をめざして欲しいと痛切に感じた次第である。

文:西野裕久/取材:高橋かすみ

|