|

東横線から眺める景色のうちで一番好きなところは? とのアンケートを昨年当誌でとったところ、やはり1位は断トツで多摩川であった。しかし、その多摩川、最近きれいになってきているのだろうかと車窓から毎日見ておられる方も多いのではないだろうか。

そこで、今回のホットラインでは、多摩川の水質調査を昭和35年から継続して取り組んでいる法政大学第二高等学校(法政二高)化学部の長年の貴重な調査資料などをもとにして、多摩川の現在の状況をとらえながら本当にきれいになっているのかどうかを調べてみることにした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

長年の研究

|

まず、今回の取材先である法政二高化学部について簡単にお伝えしたい。

長年顧問として指導に当たられている宮崎一郎先生によれば、化学部は、昭和28年から温泉の研究や湖水調査などを手掛けてきたという。特に、公害問題が取沙汰された昭和56年、乗鞍岳の湖水調査をNHKが放映したという実績を持っている。現在部員は、部長の3年武居君をはじめ20名である。

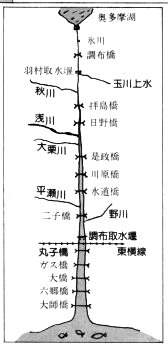

その化学部が20年あまりもの間テーマとしている多摩川の水質調査は、年4回、それぞれ上流は奥多摩湖から下流は大師橋までの16ポイント(右の図の地点)で行なわれている。

|

法政二高化学部の水質調査地点 |

|

どこで汚れているか

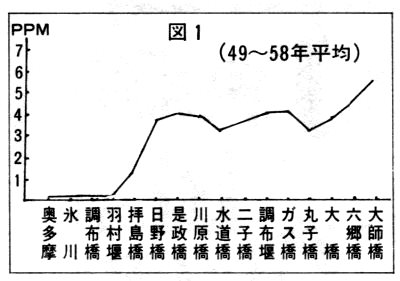

さて、多摩川の水質、調査方法ではいくつかの指標があるが、ここではまずどこが汚れているかをアンモニウムイオン(要するに有機物や尿などの分解によって発生するものであるが)の量をグラフ1に掲げてあるのでご覧いただきたい。

|

下流に下るほど悪化が顕著であることが一目瞭然 |

|

上流の西多摩郡羽村の玉川上水の取水部までは全く問題がないといっていい。しかし、それ以後下流になるにしたがって、支流が流れ込む中で多摩川は確実に汚れていく。

とくに、日野橋や是政橋付近では、大幅な水質のダウンが観測されている。

これは、八王子市内の家庭排水が流入する浅川などが流れ込むためであると考えられる。

是政橋を過ぎてからは、大きな変化は見られないが、やはり東京側の野川や川崎側の平瀬川などが流れ込むことで、水質の低下を招いているようである。(下流の上昇は海水の影響)

|

| 丸子橋下で検査中の化学部副部長・2年生の霜田君。2時間おきに行った |

|

|

|

|

|

徐々に清浄化が…

|

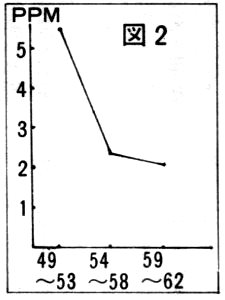

このようにみていくと、多摩川の汚染は中流部以下で発生していることが分かるが、次に年次でみていくとどのようになるか、調布堰(東横線から見える堰堤)の調査結果をみてみよう。

同じくアンモニウムイオンの分析であるが、右のグラフ2をご覧いただきたい。昭和40年代後半よりは少しはきれいになっていると言えるだろう。

|

調布堰の昭和49年からの水質変化 |

|

しかし、全体的な動きとしては、いまだかつての清流には程遠く、水質汚染の問題はまだまだということができると宮崎先生は言われた。

事実、丸子橋下で貸ボートを営業している星野さんにうかがったところ、以前の最もひどい頃に比べれば良くなったとはいうものの、まだまだ水がきれいになったとは言いにくいとのことである。

また、東京の水道の水源をたどると、多摩川水系は全体のわずか17.6%であり、依然として調布堰で取水している玉川浄水場では、原水の汚れのためいまだ工業用水を供給しているのみである。

しかし、魚などは少しずつではあるが戻ってきている。サケの遡上については新聞等で多く取り上げられたが、昨年1年間で20匹のサケが上ってきたことが確認されている。

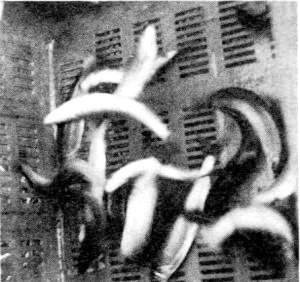

取材した日、星野さんは丸子橋やや下流のところで鮎を捕らえたが、結構天然で活きはいいし、多摩川の鮎をほかの河川で放流しているほどだそうです。

|

取材のこの日、丸子橋下でボート業の星野さんが捕ったアユ。

ピチピチと活きがいいが、果たしてアユの将来は? |

|

|

百年河清を待つ

結局、中国の諺のどおり、川がきれいになるということは「百年河清待つ」というところだと前述の宮崎先生はおっしゃられる。

しかし、多摩川はまだコンクリートで護岸がされていないだけ、自浄作用が行なわれており、荒川、隅田川、江戸川などと違ってこれからきれいに戻る可能性はあるとのことである。

多摩川を資源としても捉えるとともに徐々に環境としての多摩川を尊重しなければならない時期にきていると言えるだろう。

取材・文・写真:西野裕久

|