|

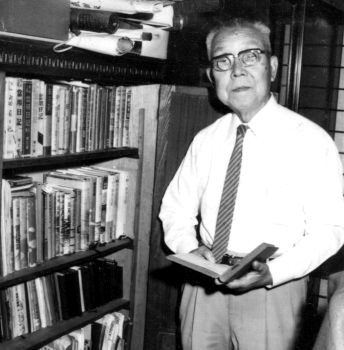

ギネス日本一、日記最長記録(74年間)保持者 故小林英男さん

|

|

|

自宅(川崎市中原区小杉御殿町)の本棚にぎっしり並んだ日記を手に取る小林英男さん |

|

|

創刊2号(1980年9月発行)以来本誌面でもおなじみ、武蔵小杉の小林英男さん(86)は昭和63年11月24日、昼寝しながらそのまま眠るように最期を遂げた。死因は急性心不全という。

1週間前のこと

今でも信じられない。その1週間前、私たち編集スタッフの一部は慰労を兼ねて観光バスで川崎市内の新名所を見学した。

最前列に陣取った小林さんはバスガイドを買って出て、マイク片手に車窓の景色をつぎつぎと説明。町の歴史や現状を、こぼれ話をまじえて楽しく話して聴かせる。それも淀みなく、若々しい声で。しかも延々数時間も連続して、である。夜のパーティーでは『君恋し』をカラオケで歌い、ヤンヤの喝采をうけていた。あの声を、86歳の高齢だったとはだれが想像しただろうか。

継続する意志の強さと記憶力

6年前、敬老の日の数日前のことだ。知り合いの読売新聞横浜支局の記者が当編集室へ訪ねて来た。

|

|

「スカッとしたお年寄り、いませんか、岩田さん。老人の記事はとかく暗いイメージが強くて、いけねぇんだよ」。

私は即座に小林さんの顔が浮かんだ。

「12歳のときから毎日1ページずつ、70年近くも日記を書き続けている人が川崎にいます」

記者はニコッとして膝を打った。

数日後、読売新聞神奈川県版「敬老の日」特集に、あの度の強い眼鏡をかけた小林さんが、日記帳がずらっと並んだ本棚の前にいる写真と記事が大々的に。

3日以上日記をつけたことのない私は、自分のことのように嬉しかった。

その1年ほど経ったある日、小林さんから電話。

「おかげさまで日記最長記録で〝日本版ギネスブック〟に載ったよ」。受話器の向こうで声が弾んでいた。

継続は強い意志力を伴うが、今日まで日本最長74年間も日記を書き続けるとは、小林さんの意志は〝石″でできていたのだろうか。

また、小林さんほどの記憶力の持ち主を、私は知らない。地名・人名・年号・数量・経緯が会話の中にポンポン飛び出してくる。まさに“生き字引”だった。

個人的にも私は、故人に伏して御礼の言葉を申し上げなければならない。創刊2号以来、毎号数百冊の『とうよこ沿線』を中原区民の皆さまのもとにお届けくださった。足腰が衰えた70代の後半から86歳の最近まて、通算43号分の本誌をロータリークラブのお仲間に、ご近所に、そして諸官庁や会社にと、危うい足取りながらも配って歩かれた。第三者からみれば「小林さんはそれほどまでに……」と同情されたことだろうが、本人は本誌をこよなく愛してくださり、また当編集室の〝台所事情〟を人一倍心配なされた理解者であった。

サービス精神旺盛な小林翁の死は、掛け替えのない〝地域文化財″をまた一つ失った、そんな気がしてならない。

|

昭和63年11月28日(月)、冷たい小雨の降る日。

暗くなるまで取材に飛び回り、暖房のきいた編集室に帰って来るなり、「越村先生がお亡くなりになったのよ」と義母・鈴木善子の第一声。私は二の句が継げなかった。

例の16日の川崎市内バス見学に姿を見せなかった越村先生は、聞けば「只今入院中て次回の会合には必ず元気になって参加するから」とのご返事だったという。

「みんなが心配するから」と病院名すら教えてくださらなかった。その先生が…。

美味しい“シンザブロニカ”

越村先生は本誌創刊号(1980年)以来の協力者で本会の会員。執筆や講演、そして助言をとご多忙のなか、いつも心よくご協力くださいました。

〝貧乏〟編集室が稿料なしで頼む原稿でさえも、嫌な顔ひとつせず二、三日後には必ず書き上げる。それをいただきに伺うと、玄関先の棚の上に<とうよこ沿線様>と記した封書が置いてある。先生がご在宅のときには笑顔で現れて、「まあ、一杯」となる。

数年前、夏の暑い昼下がりのことである。台所から2本のビンを抱えてきた先生は、ニコニコしながら、

「〝シンザブロニカ〟ってご存じですか。これ、イケるんですよ」

書籍の山の書斎で、先生は2個のグラスに2本のビンの液体を交互に注いだ。

「信三郎が考案したカクテルだから“シンザブロニカ”と称します」

と説明し、旨そうに飲んだ。よく冷えた甘口のカクテルは、心のひだにしみるほど忘れられない味だった。口当たりのよさに、私はそのタダ酒を何杯ご馳走になったことだろう。

辞世の歌

先生は、わが国の経済学界の第一人者であるばかりでなく、世界のコシムラであった。その経済学の大家は、私たち市井の凡人と一緒に酒を飲み、語り、歌い、踊ることが大好きだった。

先生の死因は胆のうガン。2か月の入院中、明日再度の開腹手術を行うという前日、先生は本会の会員高島厚子さんに手紙を書いている。

文中「あす再手術を行います。また、これを心配しています」に続けて短歌を添え、

いま一度癒ゆる日あらば 学問の鬼ともなりて 嶺に挑まむ

ご自分の執筆書物が身長を越えたという先生にして、結局これが絶筆、辞世の歌となった。

越村先生は妙蓮寺という町を愛し、49年間住んでいた。

「一度も移ろうと思ったことがない。近くの池の端に大きな木があってパリを連想します。愛する町で静かなわが家の書房にいる時が最高です」

|

|

|

横浜国立大学元学長・経済学博士 故越村信三郎さん

|

|

|

| 自宅(横浜市港北区富士塚)近くの菊名池公園を散歩する越村信三郎先生 |

|

|

|

|

と本誌創刊2号の「私の町 妙蓮寺」に書かれ、その私邸で、葬儀は11月30日、多くの子弟や関係者が参集して挙行された。

最期の言葉

葬儀のとき親族代表がご挨拶の中で、越村先生の最期の言葉を披露された。

「11月25日、危篤の知らせに金沢から病院へ駆けつけてみると、本人はすでに意識もなく、話しかけても何の応答もない。私は大きな声で〝信三郎サーン″と呼んでみた。と、本人はうなっていましたが、突然はっきりとした声で、

『私の、私にとっては、死とは何を意味するのであろうか』

と語りました」

術後の病との闘いの中、先生はきっと、しのびよる死の影を感じながらも冷静に死と対峙し、ご自身の来し方を考えていらっしゃったのであろう。

高僧といえども、臨終にこれほど嵩高な思想にふけっていられる人物は、まず存在しまい。

先生の生きざま、凄い! と思った瞬間、私の眼から涙がどっと……。

先生の柩は、越村ゼミの集まり〝越村会〟の会員たちが合唱する故人の作詩作曲の歌に送られ、自邸をあとにした。霊柩車の影が消えた後もなお、教え子たちのコーラスの音が静かな住宅街にこだましていたのが今も耳に残っているようだ。

あの少年のような純真な心と老いてますます壮大なロマンを持っておられた先生に、これで二度とお会いできないかと思うと、また私の涙は止まらなくなるのだった。

|

|