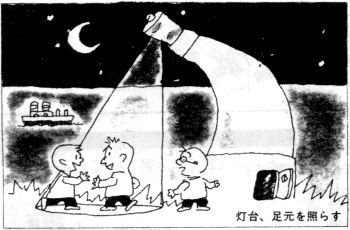

「隣はなにをする人ぞ」

わたしが神奈川区松見町に居を構えて、かれこれ20年になる。だがわたしは近所づき合いの下手な男で、義理にも良き地域住民であったとはいえない。家内はそれほどでもないが、わたしときたら隣はなにをする人ぞ、である。道で近所の人に挨拶をうけても、思わずあたりを見回し誰もいないのを確かめて、あわててお辞儀を返す始末である。別に悪気があるわけではないが、そこまでなかなか気が回らないのである。

地元で講演

そんなわたしのところへ、或る日町会長さんがやってこられた。地元の人たちになにかためになる話をしてくれという。わたしは職業柄ときどき講演を引き受ける。だが地元となると苦手だ。なんだか気恥ずかしい思いが先に立つからだ。そこで「ほかに適任者がいるのではないか」とお茶をにごしたが、町会長さんはそれで引きさがらない。「自治活動に協力するのは地域住民のつとめではないか」という。言われてみればその通りで一言もない。結局引き受けるハメになった。

会場は新築間もない松見町集会所だった。約150名は収容できると言うことだったが、当日集まったのは6、70名であった。町内会の役員さんたちは恐縮して「集まりが悪くて申し訳ありません」としきりに弁明した。

だがわたしは一向に気にならなかった。日曜日は家庭でくつろぐもの、それに趣味とか身近な話ならとにかく、難しい天下国家の話などわざわざ聞きにくる物好きなど、少ないだろうと予測していた。むしろそれだけの人数が集まったのは、町内会のかげの動員努力の成果というべきかも知れないと考えていた。それよりも、講演が終わったあとの感動や壮快感の方が大きかった。

|

|

まず第一は、数こそ少なかったが、聴衆の反応が素晴らしかったことだ。わたしの話に相槌を打つ人もいる。熱心にノートをとる人もいる。だからわたしの話にも勢い熱が入るというわけだ。あとの評判を聞いても、「分り易くて勉強になった」「こんないい話をもっと沢山の人に聞かせたかった」という。お世辞半分にしても嬉しかった。

|

イラスト:石橋富士子(横浜)

|

|

|

地域における町内会

いま一つは、町内会の役員の方々の仕事ぶりである。松見町集会所は横浜の新貨物専用鉄道ができたさい、その迷惑料としての補借金で建てられた。そして市のほうから若干の運営費もでている。その利用計画は地元の町内会にまかされており、町内会としても運営に力を入れざるを得ない。わたしの講演会もその新機軸をねらった最初の試みだったそうだ。

それにしても町内会役員といえば、手弁当のタダ働きだろう。それなのに地元住民の福祉やレクレーションに全力投球する姿は本当に立派だと思う。町内会の仕事は町内会費を集め、回覧板を回すぐらいのものと考えていたわたしの認識は浅はかであった。近所づき合いの悪い男などと、ごたくを並べるわが身の不遜に身のちぢむ思いがする。

★なお、筆者・三雲四郎さんは本誌発行にいろいろご協力くださった三雲孝江さん(テレビキャスター)の父上です。

|