新しいバス停にて…

久しぶりに乗った横浜の市バス41系統の中で 「次はわたうちだに」とのアナウンス。「そうだ、新しい停留所」と思い出した。

内路(うつろ)と法隆寺前の間、横浜線に沿った坂道の途中だ。電車のトンネルを見ながら上る道は両側の木がうっそうと、昼なお暗いは大げさでも、ちょっとした街道筋の道具立て。「タヌキでも出そう」と娘は敬遠するが、うれしくも緑豊かな坂道である。

ここにもう一つうれしいこと、というのがこのバス停。昔、綿打ち職人でもいたかのような名前に惹かれてバスのポールを見に行ったら、珍しくも全部平仮名だ。で、漢字は? と出して見たのが随分前の鶴見区の地図。その辺、馬場町の中で「綿内谷」が見つかった。

同じ「うち」でも「打」ではない。これを最近の地図と対照したら、馬場二丁目の中のはずなのに消えている。どうやら市の当局者は消えかけた小さな地名を掘り起こし、やさしい表記で私たちに、光を当てて見せてくれたらしいのである。

忘れられかけてしまった身近な

〝発見″の楽しみ

身辺の地名を、いかに新住民や若い世代が忘れてしまったことか。私はつい最近、菊名駅の近く、綱島街道に面した蓮勝寺の東門の前で「川崎坂」の標柱を見て驚き、喜んだ。われながら、迂潤さにあきれるばかりの〝発見″だった。

高さ1㍍半ほど。漢字と平仮名で坂の名、下に「昭和53年 横浜市」。市道路局の本『愛称道路』には「江戸時代から菊名7道のうちの一つで、川崎へ向かう主要道路であった」とある。

なるほど、それで川崎坂。だが、その「菊名7道」となると、もうお手上げ。いや江戸時代なんていう昔でなく、たかだか数十年前のことが、もう一般には分からなくなってきた。

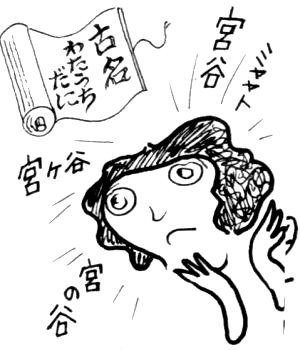

このごろ私が首をひねっている地名に、菊名の「宮谷」がある。読み方など古老にでも尋ねればすぐ分かりそうなものを、ひとりであれこれ調べるのだから時間がかかる。

|

|

発端は毎年、新聞に出る地価公示だ。菊名の各地点が今のように数字ばかりで出る前は「菊名町字〇〇」と字名が出ていた。その一つが 「宮谷」。

さて、これはどこ? と考え出したのがいけなかった。市販の古い港北区図では「宮ヶ谷」で、区役所の『港北地区カルテ 1981』の地図も「宮ヶ谷」。だが先般港北図書館から出た『皇国地誌』の付図では、「宮谷」で、拡大鏡で見ると「ミヤヤト」とルビ付き。この図の欄外には「明治39年『神奈川』陸地測量部」とある。「現場を」と歩き回ったら菊名小学校の近く、菊名貝塚の跡に立つ説明板に「宮の谷貝塚」が出てきた。

|

イラスト:石野英夫(元住吉) |

|

|

古名と共存できる街づくりを…

こんなにいろいろでは、ハテ、サテ、どれが……と首はひねりっぱなし。スッキリしないことおびただしいが、考えてみれば、これが地名のありよう、読み方でも書き方でも〝揺れ″は避けられないのであろう。

少しでもそれを確かめようなどと意地になるので、ついには八幡のやぶ知らず、机でまごまご、近くをうろうろの仕儀となる。だが、それもまた楽しからずや。首をひねる度に自分の住むこの町のことが分かり、声を掛ける人が増えていく。

このごろ県下でも川崎や葉山などで由緒ある地名の見直しが始まったという。大賛成だ。

古名を保存しながら、一方できちんと整理された住居表示もぜひ必要と思う。うまく溶け合い、役割を分担して共存をと願うのは、欲張りが過ぎるであろうか。

|