|

丂丂増慄廧柉嶲壛偺僐儈儏僯僥傿乕帍亀偲偆傛偙増慄亁丅岲昡楢嵹乬暅崗斉乭

丂丂丂宖嵹婰帠丗杮帍俶倧.係崋柤乽捴乿丂&丂杮帍俶倧.俆崋柤乽媖乿

丂丂丂庢嵽丒暥丗嵅摗曐巕乮戝憅嶳乯

|

|

丂丂丂

|

巘壀孎栰恄幮杮揳 |

|

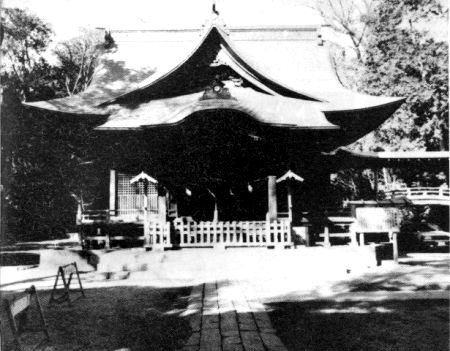

丂搶墶慄戝憅嶳墂偐傜搆曕10暘丄峧搰奨摴傪墇偊偨強偵丄楌巎偺棳傟偵傂偭偦傝寶偮孎栰恄幮偑偁傞丅峘杒嬫偵偙傫側桼弿偺偁傞恄幮偑偁傞偺偐偲嬃偔丅

丂偙偙偼丄崱偐傜栺1250擭掱慜丄尨巒椦偵偍偍傢傟偰偄偨偙偺曈傝偵恄栘偱偁傞瀷乮僫僊乯偺栘偺幒偵慡庻愬恖偑廧傫偱偄偰丄恄偺偍崘偘偵傛偭偰奐偄偨偲偄偆屆偄婰榐偵偁傞丅

丂丂恗榓尦擭乮885擭乯丄岝岶揤峜偺捄巊偵噣娭搶悘堦戝楈尡強孎栰媨噥傪帓傢傝丄崱擔傑偱挿偄楌巎傪帩偭偰偄傞屆偄恄幮偱偁傞丅

|

丂丂丂丂侾愮擭梋懕偔媑嫢愯偄丄摏偑備恄帠

丂偙偙偵偼丄噣偄偺偪噥偺堦帤偢偮傪摢暥帤偵傕偮曅栚偺岋偺揱愢傪傕偮乽偄偺抮乿丄堦搙傕熆傟偨偙偲偺側偄乽偺偺抮乿丄晄婥枴側暔岅偺偁傞乽偪偺抮乿偑偁傞丅塱擭揱傢傞悢乆偺摿庩恄帠偺拞偵噣摏偑備噥偑偁傞丅

丂丂侾寧14擔偺憗挬撔偺崗丄偺偺抮偺悈傪拑榬堦攖偔傒暷侾彙偲27杮偺儓僔偱嶌偭偨偡偩傟偲灲偺梩俆枃傪姌偵擖傟丄嫬撪偱惓寧偺偍忺傝傪擱傗偟偰姛乮偐備乯傪悊偔丅 |

|

摏偑備恄帠

媨巌偑儓僔偺偡偩傟傪姌偺拞偐傜庢傝弌偡偲偙傠

|

|

丂丂梉曽丄媨巌偺偍釶偄丄廽帉偺屻丄儓僔偺偡偩傟傪姛偺拞偐傜庢傝弌偟堦杮偢偮愗傝奐偒丄儓僔偺摏偺拞偵擖偭偨暷棻偺検偺懡彮偵傛傝丄偦偺擭偺崚暔偺廂妌丄揤岓側偳27庬椶偺媑嫢傪愯偆傕偺偱偁傞丅

丂愄偼擾柉偑庬帾偒偺嶲峫偵偟偨偦偆偩丅崱擭偺崚暔偺塣惃偼傑偁傑偁丅揤岓偼嶐擭偵堷偒懕偒椻壞丄悽偺拞偺忣惃偼俁暘偲嬤棃偵側偄孴偑弌偰崱擭傕傑偩傑偩晄宨婥晽偑悂偒偮偗傞偐乗乗丅

丂嫬撪偱僼乕僼乕偲姛傪偡偡傝丄柍昦懅嵭傪擮偠偨偑丄懞忋揤峜偺屼戙偐傜巒偭偨偙偺嵳帠傕崱擭偱1032夞傪悢偊傞偦偆偩丅桳堊揮曄偺挿偄楌巎傪嫬撪偺屆栘偼偳傫側巚偄偱挱傔偰偄傞偺偱偁傠偆偐丄栤偄偐偗偰傒偨偄丅

|

丂 |

丂増慄偺僆傾僔僗乽巗柉偺怷乿僆乕僾儞

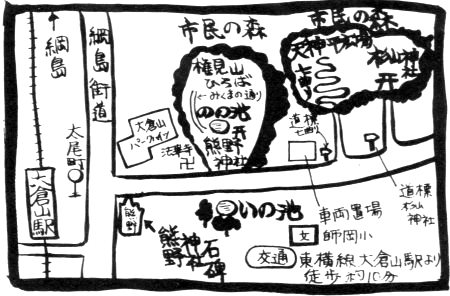

丂墶昹巗偱偼乽搶墶増慄偵巗柉偺怷傪乿偲偄偆抧堟偺恖偨偪偺婅偄偱乽孎栰恄幮巗柉偺怷乿傪嶐擭僆乕僾儞偝偣偨丅

丂柺愊係僿僋僞乕儖丄嶶嶔摴栺侾僉儘丄孎栰恄幮丄悪嶳恄幮偺攚偵傂偐偊傞捔庣偺怷傪棙梡偟偨傕偺偱昗崅10儊乕僩儖乣40儊乕僩儖偺媢偼戝曄挱傔偑椙偔丄帺慠偺抧宍傪偦偺傑傑惗偐偟丄峀応傗媥宔強偵偼儀儞僠傗僥乕僽儖傪攝偟偰偄傞丅

丂恄幮偵偍嶲傝偟丄彫捁偺偝偊偢傝偵帹傪孹偗丄庽楊600擭偺戝栘偺拞傪偐偄偔偖傝丄懇偺娫偺僆傾僔僗傪媮傔傞偙偲傕懡朲側尰戙恖偵偼昁梫側偙偲偩傠偆丅

|

|

僀儔僗僩丗愺栰嵅懡巕

|

|

|

|

|

丂塀傟偨柤彑昐慖

|

|

丂朰傟傜傟偨抧柤丄楿扟屗乮嬨昳暓乯 |

|

丂崱夞偼懡杸愳傪搉傝丄塀傟偨柤彑偺抧偲偟偰廧柉偵傕偦偺柤偺桼棃傪偁傑傝抦傜傟偰偄側偄楿扟屗乮傠偆傗偲乯傪朘偹偰傒偨丅

丂搶墶慄揷墍挷晍墂惣岥偐傜搆曕俈乣俉暘丄傑偨偼戝堜挰慄嬨昳暓墂偐傜撿傊俆乣俇暘偺強偵娐敧偵増偭偰嬍愳忩悈応偑偁傞丅晲憼晽搚婰峞偵傛傞偲丄偦偺曈傝偼乽楿応乮傠偆偽乯乿偲屇偽傟丄偝傜偵偦偺撿堦懷偵偁傞嫭扟偑楿扟屗偲屇偽傟傞擖峕偱偁偭偨偲婰偝傟偰偄傞丅

丂楿応偲偼丄楿嵶岺乮偐偛偞偄偔乯傪惗嬈偲偡傞恖乆偺廤棊傪堄枴偡傞丅

|

廧戭偵杽傔恠偔偝傟偨丄楿嵶岺怑恖偺廤棊丒楿扟屗

|

|

|

|

丂丂丂丂楿扟屗偺曄慗

丂楿扟屗偵偮偄偰偺抧宍偺曄慗傪帪戙傪捛偭偰徯夘偟傛偆丅

丂榋嫿梡悈偼悽揷扟嬫丄戝揷嬫傪棳傟傞擾嬈梡悈偱偁傞偑丄愴崙帪戙偵偼丄懡杸愳偑榋嫿梡悈乮摉帪偼偙偺梡悈偼柍偐偭偨乯偁偨傝傑偱墴偟婑偣偰偄偨偺偱丄尰嵼偺嬍掔偲揷墍挷晍係乣俆挌栚偺堦晹偼愳掙偱偁傝丄壨悈偼楿扟屗杶抧偵拲偓崬傫偱擖峕傪側偟偰偄偨丅

丂嬨昳暓偵偦偺忛毈傪偲偳傔傞墱戲忛庡丒戝暯弌塇偺庣偼丄懡杸愳忋棳偐傜塣偽傟偨晲婍傪偙偺擖峕偱棨梘偘偟忛傊塣傫偩偲尵傢傟傞丅摉帪慡偔偺枾椦抧懷偱偁偭偨偙偺曈傝傪忛庡偑丄懡偔偺楺恖傪巊栶偟偰旜嶳懞傪偮偔傝偁偘偨丅

丂壓偭偰峕屗帪戙偵偼堜埳椞偲側傝丄偙偺杶抧偼擾柉偺攏幪偰応偲側偭偨帪戙傕偁偭偨丅帺桼偑媢墂搶墶慄僈乕僪壓傕嬤悽傑偱丄攏幪偰応偱偁偭偨丅

|

|

|

|

|