|

| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |

| 編集:岩田忠利 NO.270 2014.10.04 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

|

明神池の主

文・豊田眞佐男(郷土史家・世田谷区等々力)

|

|

|

|

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”

掲載記事:昭和62年11月10日発行本誌No.40 号名「檀(まゆみ)」

|

|

|

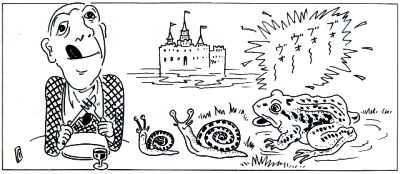

西洋人はカタツムリを古代ローマ時代から食用に

食用ガエルに類した食べ物は、日本人よりもヨーロッパ人のほうが先進国でした。

その代表的なものにフランス料理のエスカルゴがあります。エスカルゴとは食用カタツムリのことですが、ヨーロッパではカタツムリは古代から食用とされ、とくに古代ローマでは、日常賞味されていました。

紀元前149年に起きた有名なカルタゴの戦役では、ローマの兵士がカタツムリを探しているうちに敵の城内に通じる地下道を発見し、それがもとで難攻不落のカルタゴも遂に落城したと伝えられています。また、カトリック教では掟としての断食中でもカタツムリを食べることを許したので僧院内での飼育が一時流行しました。

その風習がヨーロッパ各地に広まり、フランス料理に採り入れられて有名になったのです。

日本と欧米諸国で食べる食用ガエル

わが国の農村ではかなり古くからトノサマガエルが食用にされてきました。一般に食用ガエルと呼ばれているのは、ウシガエルのことを指します。ウシガエルは赤ガエル科のなかで最も大きくなるカエルで原産地は北アメリカ。

名が示すように雄牛が鳴くような不気味な声を出します。大きなものは全長30センチ、体重900グラムもあり、雄は背中が暗緑色で淡黒色の斑紋があり、雌は褐色に黒の斑紋があるというまことにグロテスクな生き物です。

夏になると池や沼に産卵し、肉の量は多く、調理方法によっては鶏肉のように美味なので欧米諸国で料理として賞味されているという。

わが国では大正7年(1918年)に東大の渡頼庄三郎教授により雄12匹、雌5匹を飼育したのが始まりで、これが茨城県・滋賀県の水産試験場に分譲後、次第に全国に広まり食用ガエルの養殖業者までもが現れてきたのです。

褐色の雌食用ガエル

|

|

緑色に黒の斑紋が雄食用ガエル

|

|

焼鳥のように焼いた料理

|

|

|

明神池、初夏の夜

大正13年頃まで野毛の村人たちを驚かせた明神池の主の物語――。

現在の野毛三丁目17番地、東急自動車学校の南側あたりに多摩川の分流からできたと考えられる池、ここを地元の人たちは「明神池」と呼んでいました。

この明神池で初夏の夜ともなると「グウォー、グウォー……」。池の中で雄牛がうなるような気味の悪い声が聞こえはじめたのです。池の周囲に住む人々は、とくにその異様な声を恐れて、夕暮になるとどの家でも早くから雨戸をピタピタと閉めてしまいます。

村人たちは「明神池の主」とか「池の幽霊」と考えて、なすすべを知らなかったのです。ついに噂は噂を呼び、遠方からその声を聞きにきたり、明神池を見物にきたりで、かえって池の周りは人で賑わうようになりました。あげくの果てには、氷屋やおでん屋の出店まで出るようになったのです。しかし地元の団体としては池の主の正体をつかむまでは、そのままに放置しておくわけにはいきません。

在郷軍人団玉川分会、玉川村青年団、駐在所、玉川村消防団、婦人会の有志たちが総出で明神池の池浚(いけさら)いをしました。そして水をかい出した果てに現れたのは、二つがいの食用ガエルでした。

幽霊の正体見たり ウシガエル という結果に終わったわけですね。

明神池にどうして食用ガエルが棲みつくようになったのか、その原因はだれにもわかりません。これはまったく筆者一人だけの見解ですが、隣村の上野毛には大正半ば頃から政治家や陸海軍の将星といわれる文化人たちが移住されてきました。

進取の気象に富むどなたかが、当時としては珍しかったウシガエルを試みに明神池に放したのではないでしょうか。

|

イラスト:石野英夫(元住吉)

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|