|

| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |

|

編集:岩田忠利 NO.268 2014.10.04 掲載

|

|

|

代官山の自然と遺跡

文・藤野次郎 (渋谷区鴬谷町・藤屋酒店経営)

|

|

|

|

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”

掲載記事:昭和62年6月1日発行本誌No.38 号名「楢」

|

|

|

昭和初期、子供のころの自然と遊び

私は大正11年(1922年)に代官山(鶯谷町)で生まれ、そして育ちました。

この頃の代官山近辺の様子は、今とは比べようもないほど淋しく、あるいは長閑で、今のようにビルが林立し、車の洪水の中での生活など想像もできませんでした。

当時ハイカラな住宅として羨ましがられ、今となっては昔風であることで人気の同潤会代官山アパートができたのが昭和2年(1913年)。東横線が渋谷まで開通したのも同じ年。

こう考えると私たちの少年時代とは、ちょうど代官山の街の転換期だったとも考えられます。

ヒルサイドテラスや大使館の並ぶ高台は、かつて西郷隆盛の実弟・従道の邸(その昔は豊後藩お抱え屋敷)があったことから「西郷山」と呼ばれ、木の鬱蒼と茂る、昼なお薄暗いところでした。林の中にはいろんな鳥がさかんにさえずっていたほか、蛇などもよく見かけました。土を掘れば1メートルもある山イモがとれ、遊びの合間には野イチゴやシイの実をとって食べたりもできたのです。

狭かった旧山手通り沿いには三田用水がサラサラと涼しい音をたてて流れていました。水底には鮮やかなグリーンの藻がゆらゆらと揺れ、その上を銀色に輝く小魚の群れが流れに逆らって泳ぎ、夏の夜にはホタルの飛び交う美しい川でした。その分水のひとつが、前述の西郷邸(現目黒区立西郷山公園)の近くから渋谷に向かって流れていましたが、その水際、鉢山町の現NTT無線中継所に私たちが「すべり山」と呼んでいるところがありました。川の水をくんできて粘土質の土手の上から流し、20メートルほどの急斜面を、ゴザを敷いて、あるいはズボンのまま一気に滑り下るのです。

遊び疲れると、私たちは西郷山を下ったあたりの斜面から勢いよく湧きでる清水を飲みによく行ったものです。皆、水の中に顔を突っ込んで飲み、何とうまいことだろうと思いました。

|

山本邸とその農園

子供たちの夏は、トンボとりに終始しました。竹棒にモチをつけた道具で、毎日夢中になって追いかけまわしていたのです。

ところで、我が家の裏には、終戦直後まで、大蔵・内務大臣を歴任した男爵・故山本達雄氏の別邸がありました。今の鉢山中学・乗泉寺・さくら幼稚園・公団うぐいす団地・外人住宅などはみな、その跡地にできたもので、じつに広大なお屋敷でした。林間に欧風の建物があり、広い芝の緑が鮮やかでした。

邸内には広い農園があり、イチゴや麦・野菜などの栽培や養鶏などもしていました。山本氏は「新鮮なものを食べねば長生きできん」などと日頃から言っていたとかで、作物は毎日千代田区番町の本宅へ運ばせていたようです。

この農園を管理していたおじさんがまた恐い人で、トンボをとりに畑へ入ると、いつも待ち伏せしていて、逃げてもどこまでも追い掛けてくるのです。捕まろうものなら交番に突き出されるというので、みな必死で逃げるわけです。畑を荒らしたり柿をとったり、今となっては悪いことをしたとも思いますが、あの頃はスリルがあって楽しかったのです。

ガラクタ集めと猿楽遺跡

この畑をはじめ、付近の空地などには土器の破片や矢ジリがゴロゴロしていましたが、当時、地元の人からは、「こんなもの」と見向きもされないものでした。私にも歴史的関心などたいしてなかったのですが、生来の収集癖のせいでしょうか、時々拾ってきては眺めていました。

戦後になると、この辺りにも都市化の波は押し寄せ、急速に空地や畑は消えてゆき、ガラクタ集め(当時はその程度の気持ちでした)の秘かな趣味も中断されていました。

しかしその後、我が家の向かいのマンション建設現場に多数の土器が見つかり、それらを工事人夫がツルハシで粉々に砕いている場面に出くわしたのです。悲しい気分になりました。

そこで、人夫に、「お札に酒をあげますから、出てきた土器を私に下さい。」と頼んだところ、あっという間にミカン箱5個分もの土器が集まってしまったのです。昭和31年の話です。

ある時、母校の猿楽小で展覧会を催すというので、コレクションの一部を置いたところ評判になり、それがきっかけで考古学の第一人者として知られる国学院大の樋口清之教授(現名誉教授)直直に鑑定していただけることになりました。

|

|

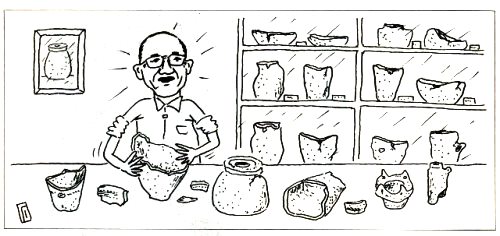

ガラクタ集めのつもりが、一躍“町の考古学者”になった藤野さん

イラスト:石野英夫(元住吉)

|

|

コレクションの土器の中には、ほぼ完全な形を保っているものがいくつかあり、これらは2000年も昔の弥生式土器であることが判明。区内では渋谷川沿岸を中心に石器時代・縄文時代の遺跡はいくつも発掘されていましたが、人が農耕を営むようになったと推定される弥生時代の物証はそれまでは発見されていなかったのです。

ところが、前記の土器には米の籾殻(もみがら)がついた跡があることがわかり、当時、渋谷区内ではほとんど空白状態にあった弥生人の農耕生活の様子が実証されたのです。

少年の頃、父に叱られ、周りから馬鹿にされたガラクタ集めの趣味のおかげで、図らずも郷土史の解明に貢献できたとは……。嬉しい限りです。

このようなことがきっかけとなり、その後この辺りでは発掘調査が活発になされるようになり、昭和52年には直径、4〜5メートルの竪穴式住居跡が発見されました。

この地は現在、猿楽古代住居跡公園となっていますが、将来は展示館も建てられると耳にしました。これがもし実現したならば、家内の実家に置いてある土器の山をぜひ寄贈したいと考えています。

|

マンション向かい側が渋谷区立「猿楽古代住居跡公園」と空き地になっている現在

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|