|

| �@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |

| �ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�@�m�n.266�@2014.10.03�@�@�f�ځ@ |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B

|

|

|

�@�펞���̏�������

�@�@�@�@�@���E�@�{���O�q�@�i��w�E�`�k�扺�c���j

|

|

|

|

|

�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh

�@�@�@�f�ڋL���F���a61�N12��1�����s�{���m��.36�@�����u�ȁv

�@�@�@ |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@���������剪�R�E����

�@�@���a6�N�A�剪�R�ɐ��܂�炿�A�������ĉ���ɂV�N�ԕ�炵�A���݂͓��g�w����o�X�ŏI�_�̉��c�Z��̂�����ɏZ��ł��܂��B

�@�剪�R�͖k�{�ʂ�̂͂���A�����ɋ߂����ł����B�c�����̎v���o�ɁA�����r�̂��Ԍ��ɍs�����A�Ȃ��d�Ԃɏ��Ȃ��Œ����������̂�����������̂��A�s�v�c�ŕs���ł����B

�@�剪�R�ƕ����̋��̏\���H�ɂ́A�u�L�P���v�Ə����ꂽ�Ԃ��l�p�̃J���o���i�H�j�������݂邳��Ă��āA�q�������͂��̎l�c�҂̂��Ƃ��u�L�P���v�ƌĂ�ł��܂����B�u�L�P���܂ŋ삯��������v�Ƃ����ӂ��ɖڈ�B���̊p�ɂ͑傫�ȃP���L�̖�����A������������܂��������B

�@���ؐ_�Ђ������āA�̌��₮�炪�����A���c���@��A�Ȃ�����܂����B�V�т̎��́A�u�~�~�n�i�m�h�̃J���o���v�Ƃ��������������āA���̂�����ɏW�܂�܂����B

|

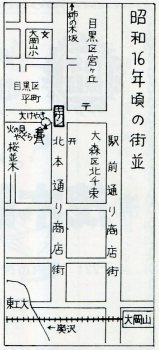

�@34���u���W����v�A�y�����������Ă��������܂����B���A��s�������킹�Ă��������B���A�_�ЁA���n�����܂܂ōڂ��Ă���}�b�v�ɋ���ڂ��Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��H�@�ǂ����ֈړ]�����̂��ȁH

�@���a37�N��2�����A�\����߂��������������Ă���ƒT�����؉ƁA�����؊Ԃ����R�ʂ�~�c������X�̕��u�̉��̎l�����B�c�i���m���X�A����A�e�[���[�y������̂��ׂ�ł��B���͒|���Ƃ��������h�Ȃ��X�ɂȂ��Ă��܂��B

�@2��27���Ɉ��z����3��6���ɐ��܂ꂽ���̎q�͉���_�Ђ̋������ɂ��āA�X�N�X�N�ƈ炿�܂����B���̍��̋����͂����ƍL�������̂ł��B���A�u�����v�ŗ���k�u�����Ƃ��ė��������Ă����̂�m���Ă��܂��B

�@�b������܂������A���̏��̎q��4�ɂȂ��ē������c�t�����߂��̉���c�t���������̂ł��B�����狳��ڂ��Ă��Ȃ��̂͗҂����}�b�v�Ȃ̂ł��B

�@�R�N��ɐ��܂ꂽ�j�̎q��2�l��A��āA��i���ւ������Ă悭�V�тɍs���܂����B��i���܂ōs���Ȃ����͎��R���u�́u�g�b�v�v�ŃI�����c�P�[�L��H�ׂ܂����B���͑�D���ȃR�[�q�[�ł��B

|

�u�L�P���v�̊Ŕ��������剪�R

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�����Ȏ���̊w�k����

�@�w�Ƃ��悱���������x��8�����߂ɉ��c���̃R�[�q�[�X�u�L�����I�J�v�Ŕ����܂����B���R�̂悤�ɎႢ����8�����v���o���܂��B

�@12�A���w�Z������1�N���̉ċx�݂͊w�k�����ŊC�R��Õi���œ������ƂɂȂ�܂����B�x�݂͓��j�������ŁA�Ƃ���s����w�w��ʂ�z���đ�w�̊p�����Ȃ���A�Г�40�����炢�����铹���ċx�ݒ��ʂ��܂����B���̍H��͌��݂̍������a�@�̎Y�@�̂�����ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B�����������������������Ƃ��L�����Ă��܂��B�����܂�ɓs����w�w����c�����z��芷���ő剪�R�w�܂œd�Ԃɏ��ƁA���̎��̎ԑ�������镗�̋C�����悩�������ƁB���̂悤�ɗ�[�Ԃ̎��オ����Ȃ�Ďv�������܂���ł����B

�@���N�A�����ȂQ�N���̉ċx�݂͖ڍ��̖�i��Ђ֓�������܂����B����������䒬�w�A����͍��S�̂ق��ł������A�R���̑��Ƃ܂œ����܂����B�ł�����Q�N���̎��A�w�Z�ŕ������̂��킸���P�w�������ł��B

�@���w�Z�����ȂƂ����̂͌��݂̒��w�Z�Ɠ����ł�����A�w�Ȃɂ͉p�������܂����B�ł��A���G�����ꇁ�Ƃ������ƂőS�R�����Ă���܂���B�ŁA�p��̐搶�͉����������Ƃ����ƁA������R�́w���F���x�Ȃ�Ė{��ǂ�ł��ꂽ�̂ł��B1�w���͂����ɏI���A��������܂�������A���̒��������͓r���ŁA�c�O�Ȃ��炢�܂��ɓǂ�ł��܂���B

�@���a19�N�̍��S�̉w�͂ǂ��̉w�ł��A�Ⴂ�j�����ǂ�ǂ�o�����Ă��܂����̂ŁA�N�y�̐l�̎w���ŏ��Ǝq���A�܂莄�������w�œ����Ă��܂����B�R����o���D�ƃz�[���A���ו���Ƃ��A1�T�Ԃ��Ƃɉ��܂����B

�@���̍D���łȂ��������́A��l�ƈꏏ�ɓ����̂͊y�����A�ւ�ł�����܂����B�킸���Ȃ���ސE���ɂ͂����������������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ٓ�������i�H�j

�@�H�ו��̖R��������ŁA�����̂��ٓ����H�ʂ����͑�ς������Ǝv���܂��B

�@�K���A��̗������l�̍��c���i���`�k�捂�c���j�Ŕ_�Ƃ����Ă��܂�������A�������̂��݂͖��N�H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B���̑���A���݂�������ꂪ�����Ȃ�܂Ŗ���3�H���݂ł��B���Ɏ�H�ƂȂ镨�������̂ł�����B

�@�����œ����Ă������S�̉w�ŖY����Ȃ��o����������܂��B

�@���a20�N�̂������x�݂��I����ď��o�̓��c�c�B�ꂪ���݂̏Ă����̂����ٓ����ɓ���Ď������Ă���܂����B����Ƃ����ɂȂ��ċx�e���ɍs���ƁA���̂��ٓ�������ɂȂ��āA���ł������V�������U����Ă��܂��B

�@10�l�قǂ̐��k�������ɂ��ٓ��̓�������܂�u���Ă���̂ɁA�N�������Ă��܂���B�ǂ����Ă��݂Ƃ��C���̋�ʂ������̂ł��傤���c�c�B�呛���ɂȂ�܂������A�Ɛl�{���͂��܂���ł����B�݂�Ȃ����̎��ゾ��������d������܂���B

�@���̑���A���͔��Ă̂��т��H�ׂ��܂����B�E���̏���Ƃ����l����̂��߂��Q�H�������Ă����̂ŁA1�H�����������̂ł��B

�@�����A�ꂪ���Ă𐆂��Ă��̂��ٓ����ɋl�߂Ă��ꂽ�̂�Ԃ��܂����B���R�̂��ƂȂ̂ɁA���̕��͐l��̌����l�ŁA��������ǂ̓T�c�}���������Ă��Ă��������܂����B���Ђ��]���ĕ��ƂȂ遍�A�݂�Ȃő��сA�X�g�[�u�ŏĂ��ĐH�ׂ܂����B���̔��������������ƁA���ł��Ă��C�����������������ƁA���̈ꌏ�ƃz�b�J�z�b�J�`�̖����S���Ă��܂��B

|

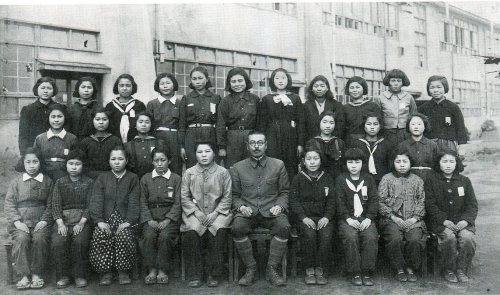

�@�@�@���a�Q�O�N�R���A���������w�Z�i���ڍ������j���Ǝʐ^

�Q��ڂ̍��[���M�ҁA�����E���сi���E�{���j�O�q����B�����̂悤�Ɍ����镞���́A������̍��S��ƕ��ł�

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����܂ǂ���P

�@���a20�N4���A14�B�����Ȃ𑲋Ƃ��čj���X�ǂɏA�E���܂����B���݂̖{�ǂ͂܂��Ȃ��āA�w�O�̋��a��s�̂Ƃ���Ɂu���l�j���X�ǁv������܂����B���̔N�R���ɓ������P������A���ӂ̂悤�ɋ�P�x��̃T�C�����ŕ|���v�������Ă��܂����B�T�����ɂ͏���тɂ����P�\�\�B���l��P�����̍��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�����ƈႤ��P�̍����ɁA�܂��q���������������Ȃ����ƌ����A�ߏ��̐��l�̎q�������Ɠs����w�w�߂��̕����̃e�b�s��̂ق��֓����܂����B�≺�͂����Ɣ��ł���������̂̂Ȃ�����������A�������̂ق��܂œ����A�������Ƃ����̉��ɂ������܂��Ă��܂����B

�@�����A�킪�Ƃ͏Ă����ɂ���܂������A�剪�R�w�̕��͈�ʂ̏Ă��쌴�ŁA�k�{�ʂ�̐�������ǂׂ̗܂ŏĂ��Ă��܂����B�k���͕����̑剪�R���w�Z���S�Ă��A�s����w�w�̂�������Ă��ēd�Ԃ̉ː������ꉺ����A�d�Ԃ͑S���s�ʂł����B

�@���̓��A�j���̗X�ǂ̂ق��͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�m���߂����āA�s����w�w���瓌�����̐��H�`���ɕ����܂����B������̓S�������ʗ����œn�����̂ł��B���v���ƃE�\�݂����ł��B�j�����ӂ͖����ł����B�X�ǂ̐l�����́A�@���̐Ղ����c���Ă܂����ɂȂ������̑������āA�����ꂽ������Ă��܂����B

�@8��15���̏I��̋ʉ������͗X�ǂ̃��W�I�Œ����܂����B

�@����X�̍j���́A���ꂩ��Ԃ��Ȃ��ĕ��̐i���R�̎p�ł��ӂ��̂ł��B

|

|

|

�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |

|

���y�[�W�� |

|

�u�ڎ��v�ɖ߂� |

|

|

|

|