|

| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |

| 編集:岩田忠利 NO.265 2014.10.03 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

|

東横線とわが家

文・阿部信彦 (会社役員・目黒区緑が丘)

|

|

|

|

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”

掲載記事:昭和61年9月30日発行本誌No.35 号名「槐(えんじゅ)」

|

|

|

父の転居通知

|

|

父の転居通知

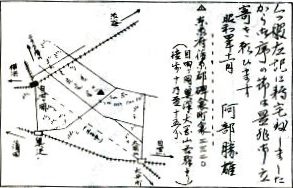

はがき(左の図)は、今から57年前の昭和4年11月に私の父(故人)が、知人宛に出した転居通知である。昭和3年生まれの私の記憶には勿論のこと、ない。

まず目につくのは、現住居表示の「東京都目黒区緑が丘2−2−3」が、当時は「東京府荏原郡碑衾町衾2320」であったことだ。

さらに略図を見ると、自由ケ丘と奥沢、それに大岡山の3駅の表示があり、大井町線の自由ケ丘、大岡山間は工事中で、緑が丘駅はまだ登場していない。そして、それぞれの駅から、畑に囲まれた直線道路を10分乃至15分歩くと、▲印の拙宅に至るという案内になっている。

|

1万分の1の地図2枚

大正4年当時の地図

|

|

左の地図と同じ場所、昭和4年当時

|

|

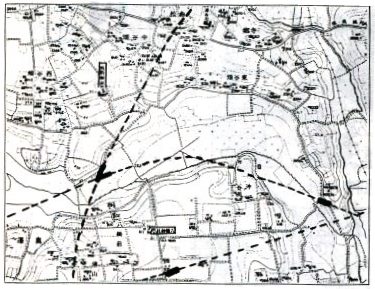

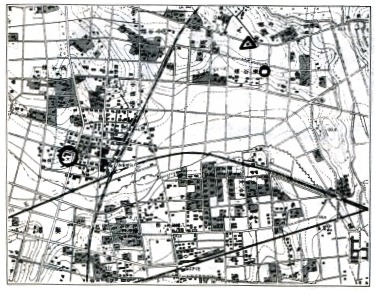

次に2枚の地図をご覧いただきたい。左上の図は「大日本帝国陸地測量部」の1万分の1の地図で、「明治42年測図、大正4年第1回修正測図」となっている。

低地に田畑がひろがり、丘陵に農家が散在するという、今の賑わいからは、ちょっと想像しかねる姿だ。わずかに熊野神社や奥沢八幡神社の記載が現在の場所を教えてくれる。参考までに、東横線、大井町線及び目蒲線の3線を点線で表してみた。

右上の図は、全く同じ場所、同じ縮尺の昭和4年頃のものである。昭和2年8月に設置された自由が丘駅は、当初「九品仏駅」と称していたが、その後、新設の大井町線の九品仏駅にその名をゆずり、昭和4年10月から「自由が丘駅」と名乗っている。

自由ケ丘の地名の由来が、昭和2年11月創立の「自由ケ丘学園」(図中の○印)に基づくことは広く知られているが、その跡地は現在のスーパーマーケット「ピーコック」のあたりである。地名としての「自由ケ丘」の登場は、目黒区が誕生した昭和7年のことである。

ついでに緑が丘の方も付言すると、「緑の豊富な丘陵地帯」というような意味で、自由ケ丘と同じときに「緑ヶ丘」にした由で、この地図ではまだ当初つけた「中丸山駅」となっている。

鉄道開通と区画整理

2枚の地図の大きな違いは、まず鉄道が開通したことであり、つぎに南北方向に見事な区画整理が実施されていることであろう。

大正14年12月に緑が丘一帯を対象に「衾東部耕地整理組合」が設立きれ、昭和6年11月に事業を完了している。大正15年には、自由が丘地域に「衾西部耕地整理組合」も作られた。近年田園都市沿線でさかんに行われたことが、大正末期から昭和初期にかけて、このあたりで実施されたのである。

鉄道の開通と区画整理の結果、駅周辺は商店街を形成し始め、畑が急速に宅地化していった。とはいえ、今と比べると、のどかな田園の中に点在する住宅と、小さな商店街でしかなかった。

海軍村とわが家

|

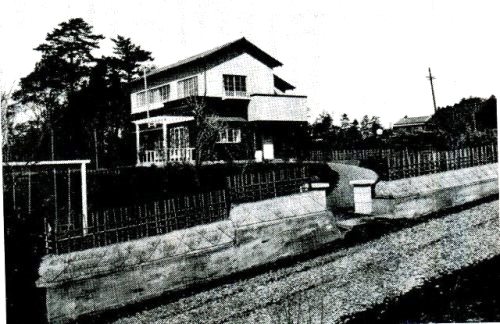

昭和4年、筆者の父・阿部勝雄さん宅。当時畑の中に忽然と現れたモダンな住宅は話題となり、住宅雑誌に登場した

|

|

|

そういった初期の段階に、父は池上の市ノ倉から緑が丘の現在地(図中、東谷畑の文字の横の○印)に引越してきた。

写真は、冒頭の転居通知の主人公たる「わが家」で、新築直後の昭和4年冬の撮影である。周囲はほとんど畑か雑木林で、この写真で明らかなように100メートル以上も離れた電信柱下のソバ屋さん(図中の△印)まで、さえぎるものがなかった。

わが家も敷地だけは広く、建物も一見立派に見えるが、実際はかなりの安普請であった。本誌34号の『特集奥沢』24ページに「海軍の軍人がここに移り住むようになり、住民はここを海軍村と呼んだ。関東大震災直後で資材不足のため、スレート屋根に輸入米材で建てられた」との記事があるが、父も海軍軍人で、奥沢の隣接地として海軍村を形成し始めていた緑が丘に居を定めたのである。そして、スレート葺き、米材のわが家であった。

このわが家も10年ほど前に姿を消し、敷地は4分割されて、その1区画、写真でブランコのある場所に、現在の私の家が建っている。この写真を見るたびに、50年前、友だちと庭を走り回ったり、ブランコに乗った想い出が昨日のことのように甦ってくる。

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|