|

| 編集支援:阿部匡宏 |

| 編集:岩田忠利 NO.174 2014.8.22 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

|

| |

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”

掲載記事:平成3年8月1日発行本誌No.54 号名「榛(はん)」

構成・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)

|

|

|

|

昭和25年は戦後初の好景気

昭和25年といえば、日本が戦後の混乱から槌音高らかに力強い復興をし始めた年である。

6月朝鮮戦争が勃発、わが国経済は“朝鮮特需”の恩恵を受け、戦後初めての好景気に沸いた。これが経済大国ニッポンへの歩み第一歩となるのだった。

ちまたには美空ひばりの流行歌「東京キッド」が流れる。

ここ都立大学の街では各商店街が結束し「都立大学商店街連合会」を発足させたのだった。(岩田忠利)

八雲通りを眺めて半世紀

話す人:伊藤圭次郎(91歳。伊藤商店店主・八雲一丁目)

五反田の池田山で生まれ育った私は道路拡張でそこの土地を売って、ここ八雲に引っ越してきました。それが昭和9年、35歳のとき。

当時今の駒原石材店そこのおじいちゃんがまだチョンマゲ姿でタバコを売っていたのが印象的でしたね。また氷川神社の鳥居の先、参道に石橋が架かっていて、その下に今の八雲学園の上の方から流れてくる小川があり、それが八雲小学校前を通って八雲通りの左側を流れていました。通りのこちら側は岡の裾野にあたり、一尺掘れば水が湧いてくる〝水っぱ″(水場)という所で良い水が出ましたね。

この八雲通りは朝5時頃から夜2時頃まで一日中、通行人や朝鮮牛が引く荷車がガタピシ、ガタピシと通る街道筋。この奥の世田谷や川崎あたりの農家の人たちが往きは野菜を積み、帰りは肥しを積んで往来したのですね。

戦時中、われわれ在郷の業者は“食糧挺身隊”といってね、毎日リヤカーを引いては食料や日用品を引き取りに出かけるわけですよ。

世田谷方面へは薪などの燃料、大森へは海苔や佃煮、上野へは煮豆やコンロやホウキ、そして三多摩へはタクワンや梅干をと、リヤカーに積んで帰って来る。それを各町内会で割り当ての切符で配給するわけです。あの頃のモノ不足はひどかったねぇ!

こうして私が90歳を過ぎても八雲通りで働いていられるのは、あの当時足腰を鍛えておいたお陰ですかね。

|

|

|

昭和24年、目黒通り。栗山米店前バス停「八雲3丁目」

昭和15年開通した目黒通りは当時「改正道路」と呼ばれ、目黒区と世田谷区の区境、本橋商店の手前まで舗装されていました。

写真のボンネットバスは東急バス。渋谷の「東横百貨店行き」が昭和24年から運行、床は木製でした。

提供:八雲小学校(八雲2丁目)

|

|

|

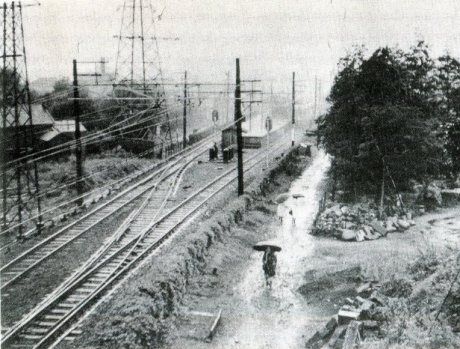

昭和二十年代の都立大学駅ホーム

現在の城南信用金庫碑衾支店あたりから望む 提供:目黒区役所広報課

|

|

|

昭和48年、南口駅前の平町商店街通り

提供:五十嵐志津子さん(世田谷区尾山台)

|

|

|

|

昭和25年の都立大学駅北口

富志美会地区……復元者:水谷昭正(富志美会・会長)

親和会・商和会……復元者:吉野嘉高(編集室・柿の木坂1丁目)

協力:吉田鉱司(理容アズマ)/小杉松五郎(松が津)/宮崎 一(旭ベーカリー)

|

|

|

|

|

昭和25年の八雲通り

復元者:小杉半三(八雲1丁目)

協力:大堀和夫(さくらや)/城所春江(城所金物店)/小杉寿美江(辰巳屋文具店)

|

|

|

|

|

昭和25年の平町・中根

復元者:平町……栗山佳也(くりやま生花店)

協力:吉田豊彦(キノエ堂)/佐藤国太郎(丸越)/田代勝和(田代豆腐店)/米津高明(起久家)/小川勇(小川畜産)

田島巳之助(大菊総本店)/武田寿夫(朝日新聞)/長谷川光雄(蜂の家)/佐藤岩一(佐藤米店)

復元者:中根……木村敦郎(編集室)

協力:吉原幸次郎(マスレン)/田中於莬三(田中畳店)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

町並み「元住吉」へ |

|