���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B

|

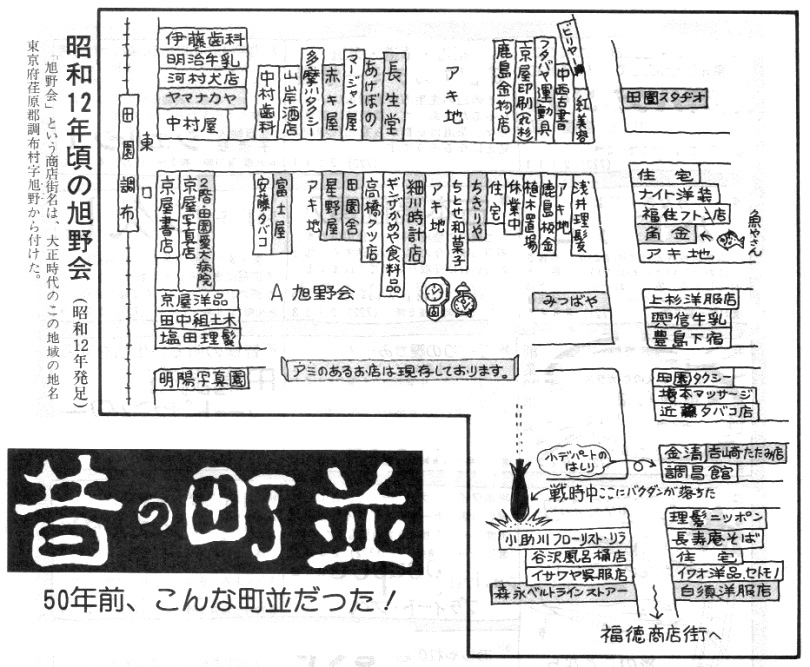

���a�X�N�E12�N�́@�c�����z |

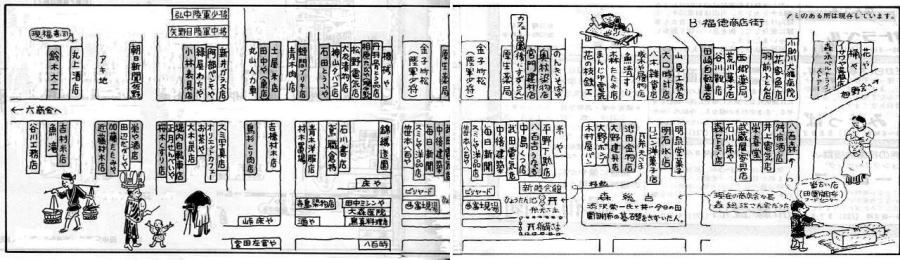

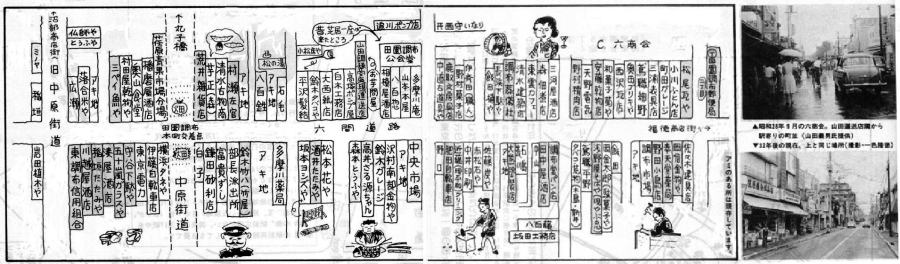

�@�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�̍D�]�A�ځg�����Łh �@�@�@�f�ڋL���F���a60�N�U���P�����s�{���m��.28�@�����u��i����j�v �@�@�@�\���E�ҏW �F��c�����i�ҏW���j�@/�@�C���X�g �E�}�b�v�F�Ζ�p�v�i���Z�g�j�@ |

�@�@�@�@�@�����J�n����͂�14�N�̓c�����z�c �@�@�吳����̂͂��߁A�����{�`���S���z���̔��ƎG�ؗт��A�Ȃ鏃�_���ł����B �@���ꂪ���������̐�o�ҏa��h�|���̑s��ȓc���s�s�\�z�̎����ɂ���Ă��̎p�͈�ς��Ă��܂����B���̕��݂����ǂ�c�c�B �吳11�N����80���������[�g���ɋy�Ԓn��̕����J�n�c�c�B |

|

�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |  |

���y�[�W�� |

|

�u�ڎ��v�ɖ߂� |