|

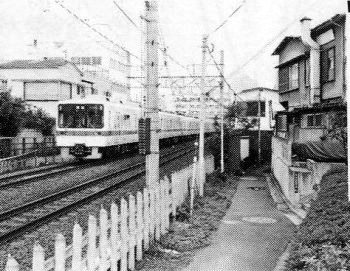

歌「春の小川」の舞台、宇田川上流の現在(渋谷区元代々木町)

|

|

神宮前付近。歌われ描かれた当時の面影はない

|

|

|

|

流れあれども…

(渋谷〜港区)

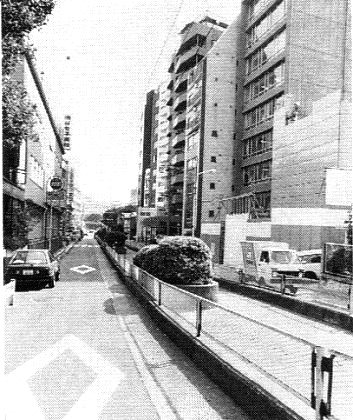

渋谷駅南端……東横線ホームの脇に、渋谷川は、ようやく水のある姿を現す。

東横沿線住民には、おなじみの風景。しかし、その流れは浅く河床は赤茶け、土地っ子に聞く川の面影は微塵もない。林立するビルに挟まれ、圧迫感さえ覚えるこの風景は、渋谷に対する一般的イメージとは対照的であり、また、それが東横線の車窓から川を眺める私たち沿線人に強烈なインパクトを与えているに違いない。

コンクリートの河床は、恵比寿・広尾へと続く。江戸時代の地図を見ると、川を挟んで内側(城寄り)には武家屋敷、外には田畑と、明確な区分がなされている。さながら、市中と近郊農村との境界線といったところか……。

|

|

7つもの名を持つ川

ところでこの川、流域によって多くの名を持っている。新宿区では「余水川」、渋谷区では「隠田川」・「渋谷川」、港区に入ると「古川」・「金杉川」・「赤羽川」・「新堀川」などである。正式名称は「古川」、他は呼称である。(以後、古川と呼ぶ)

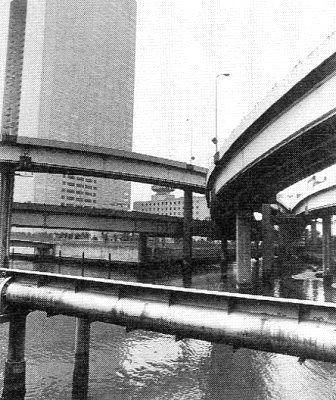

港区に入ると、古川の風景は一変する。この先河口までの間、首都高速の高架が川の上を覆い、いかにも都市河川という言葉がぴったりだ。周囲は真昼の眩しいほどの陽射しであるのに、ここだけが暗く沈んだような雰囲気……。

過密都市・東京。道路用地・公共用地の確保もままならぬ状況が、河川を一層追いつめる。もっとも、行政側もただ手をこまねいているわけでもないようで、来年度から古川に下水処理水を導入し、水量増と浄化を計るほか、護岸を改良し親水公園化するという。

良くも悪しくも、古川は今後も大きく変容してゆくことであろう。

|

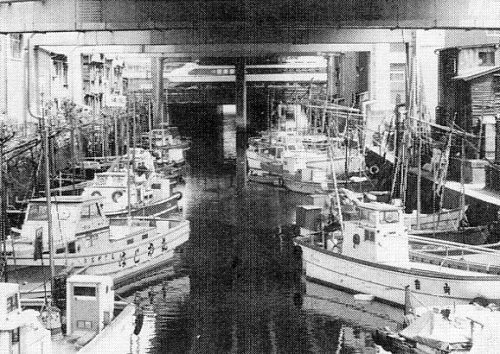

高架下にたくさんの漁船が繋留された浜松町駅付近。その先を新幹線が渡ってゆく

|

|

|

|

河口へ(東京湾に注ぐ)

白金・三田・麻布と下り、川は2度直角に折れる。東京タワーを左手・間近に見ながら下るが、ゴミの浮いたどす黒い水はもはや流れる力を失い、澱んでいる。

浜松町駅北で国電とクロスすると、河口はもう、すぐそこである。

小さく打つ波と潮の香り。目の前に開ける東京港。

水は自然に還る。

|

河口付近。造形が見事な高速道路の下を、川は流れる

|

|

|

海へ。遠方は豊海・晴海の両埋め立て地

|

|

|