|

呑川の支流、九品仏川……。大井町線等々力駅近くに端を発し、尾山台駅前〜九品仏浄真寺裏〜自由が丘南口を経て緑が丘で呑川に注ぐ。

全長4キロ足らず、大井町線に並行して、世田谷最東部を流れる小河川。

|

|

|

|

|

フタの下の流れ

等々力駅……。プラットホーム北端をかすめるように、目黒通りの陸橋がまたいでいる。ちょうどその真下あたり、電車に乗っていても、よほど気をつけていないと見落としてしまうような、またどこにでもありそうなドブ溝がある。これが九品仏川、そしてこのあたりが現在の始点となっている。

等々力といえば、NO.149でとりあげた谷沢川(等々力渓谷)が思い浮かぶが、遠い昔、九品仏川は谷沢川の下流部をなしていたといわれる。つまり谷沢川は世田谷区内中町から現在の九品仏川の川筋を通り、緑が丘方面へ流れていたわけで、長い年月を経るうちに現在の等々力渓谷方面への川筋に変わっていったと考えられる。

かくして元の流れから取り残され、独立した九品仏川であるが、かつては湧水を、現在に至っては家庭排水を集めながら西から東へと下ってゆく。

線路の脇を流れる川はコンクリートのフタを乗せられ、誠に味気ない風景。というより、ドブ溝になり、しかも暗渠化された流れは、川としてではなく、むしろ路地として住民の生活に溶け込んでいるに違いない。あるときは買物道、あるときは通勤・通学路、ときに散歩道。また駐輪場として……。

尾山台駅前を抜け、大井町線に沿って九品仏方向にしばらく行くと、川は直角に折れ、ようやく水流が現れる。

|

|

|

等々力駅の東、現在の源流点

|

|

|

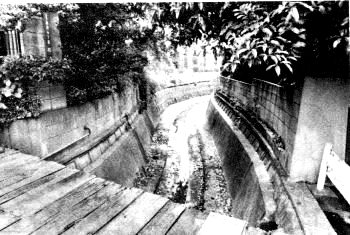

九品仏浄真寺の裏。今持って川らしい趣がある

|

|

|

川としての形態(中流)

まっすぐ続く流れは細く、また速い。両岸には、もちろん住宅も多いのだが、結構広い畑地も見られる。川辺には低木が繁り、鮮やかな緑草が広がり、花の香りさえ感じられる。都会においてはまだ、のどかな風景といえるかもしれない。

等々力6丁目で流れは再び直角に折れ、さらにまた直角に折れる。結果としては、大井町線沿いの流れが九品仏浄真寺を迂回してまた戻るという形になっている。九品仏の名が示すように、浄真寺は九体の阿弥陀尊像を擁する浄土宗の名刹で、奥沢城址に建立されたもの。

その九品仏の裏手を流れていることが、九品仏川たる名の所以であるが、かつては「丑(うし)川」と呼ばれていたという。奥沢城もしくは浄真寺建立の際、資材を積んだ牛がこの川にはまって死んだことからこの名がついたという。

さて、由緒ある浄真寺裏を流れているためではなかろうが、このあたりでは、なかなか情緒のある風景が見られる。曲がりくねった川筋と、対岸の住宅に架かる木の小橋……。水はすでに下水管に落とされ、無いに等しい。ここに澄んだ水を流し、赤や白の鯉でも放ってやれば、萩・津和野あたりにも似た趣をかもしだせるかもしれない。

|

川でない川(下流)

ここで九品仏川の、川としての形態、そして機能は失われる。これから先は暗渠化され、緑道になっているからだ。

緑道が真価を発揮するのは、やはり春から夏である。桜が咲いて散り、緑葉が芽吹き、やがて繁り、涼しい陰を作る。ただし、毛虫が多いのは戴けない。

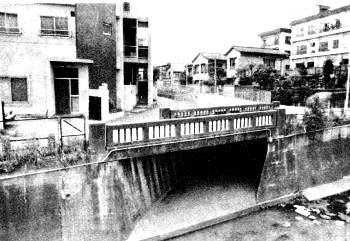

さて、緑道となった川は大井町線と東横線と交差し、自由が丘駅南口へ。さらに2回、大井町線を渡ると、緑が丘駅前。目蒲線をアンダークロスすると、もう終点である。呑川に向かって大きく開けた口からは水はこぼれない。ここから水が流れるときがあるなら、もはや集中豪雨のときぐらいだろう。

余談になるが、市街地における小河川の暗渠化は驚くべきペースで進み、流れの見られる川も少なくなっている。

いつも思うのだが、水のある風景には、海・川・湖沼または清濁に関らず妙に懐しさや安堵を感じさせるものがある。

生きとし生けるもの全てがそうであるように、自然(あるいは非人工物)を求める人間の本能(あるいは欲望の曖昧な対象)に加え、過去に体験してきた水との接触(例えば眺めた河川、泳いだ海、水道水など)を想起させ、その蓄積を反映させること、それが水のある風景による作用ではないだろうか。

|

東横線とクロス。中下流部はすべて緑道に・・・

|

|

呑川に注ぐ河口だが、水は全く無い

|

|

|