|

|

秋になりました。読書の秋、スポーツの秋など、いろいろ言われますが、やっぱり〝食欲の秋。おいしいものを腹いっぱい食べる、こんなぜいたくがほかにあるでしょうか。

地名の中にも、思わず食欲をそそられる〝おいしい地名″があります。

今回は、そんな〃おいしい地名″を沿線から拾ってみました。どうぞ一口おめしあがりください。

|

|

3カ所にあります

◆稲荷坂 (いなりざか)

(東京都目黒区・世田谷区・大田区)

「お稲荷さん」というと、キツネと油揚げが連想されるが、本来はその字からもわかるように、田んぼの神様。しかし、江戸時代には、大岡越前守が豊川稲荷を信仰していたことから盗難よけとして、さらに老中田沼意次の屋敷内に稲荷神があったことから出世の神様として、急激に稲荷信仰が高まった。

横丁をはいればお稲荷さん、というほど数多く祭られたことから、付近の小路や坂、橋、丘の名などに「稲荷」をつけることも多く見られた。沿線では、目黒区・烏森稲荷の東、世田谷区・上野毛稲荷の前、大田区・玉倉稲荷の下に、それぞれ「稲荷坂」がある。

「夜中に突然稲荷ずしが…」ということもなかろうが、秋の夜長、おなかがすくこともありそうだ。

甘いかシブいか

◆柿の木坂 (かきのきざか) (東京都目黒区)

秋はくだものがおいしい。柿もおいしい季節だ。「柿の木坂」は、現在目黒区の町名にもなっているが、本来は目黒通りの坂の名。今でこそたいした坂ではないが、その昔は急坂で、二子街道の難所として知られたということである。

坂の名の由来には二つの説がある。坂を上る荷車の後押しをしながら、柿生(現在、川崎市麻生区)あたりから運ばれてくる積み荷の柿を抜きとる者がいることから、「柿抜き坂」と言われたのが変化したというのが一説。もう一説は、付近に柿の木が多かったためというものである。いずれにしても、文字通り柿にちなんだ地名であることだけは間違いないようだ。

もっとも、現在目黒通り沿いに柿の木が並ぶことはないし、八百屋のトラックから柿を抜きとる者もいないだろう。昔ののどかな頃を思わせる地名、大切にしたいものである。

|

|

|

「ここはどこ?」「きくな!

◆菊名 (横浜市港北区)

菊は目で見てよし、食べてよしと、うれしい花だ。黄菊のおひたしなど、色鮮やかで、「目で食べる」という気にさせる。しかし、「菊名」は残念ながら菊の花に由来する地名ではなさそうだ。

「菊」という字のつく地名については、本来の読みは「クク」で、「くくもる(内にこもる)」を表わすものという説が主流である。菊名も、南に山をひかえ、北からはいりこんだ谷の奥まったところにある地であり、「クク」の表わす地形と一致する。したがって「菊名」も、地形からつけられた地名と考えられよう。

しかし、せっかく美しい花の名をもらったのだから、秋になると色とりどりの菊の花が駅頭を飾るようになれば、とも思うのである。

東京が“柿”なら

◆栗田谷 (くりたや) (横浜市神奈川区)

東京に〝柿〟があれば、横浜には〝栗″がある。「柿の木坂」は、文字通り柿にちなんだ地名のようだが、「栗田谷」はどうであろうか。「栗の田んぼ」というのはありえないので、どうかなという気がする。

『新編武蔵風土記稿』の青木町の項に、耕地の小名として「栗田山」をあげ、昔、栗田という人の住んでいた所、としている。となれば、「栗田谷」も、栗田という人名に由来する地名となろうか。

地名用語として、「クリ」はいろいろな意味を表わすのに用いられている。「クラ」から変化したものなら「谷」の意、「クル」なら川の蛇行する意という。ほかにも「岩礫のある谷」を表わすとも考えられ、どれとも決めがたい。栗の木が何本かあれば、たちまち〝栗の木〟説も出てくるだろうが。

|

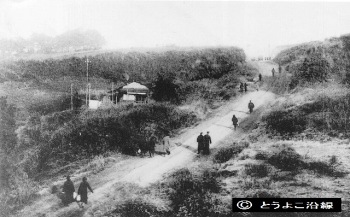

昭和10年の栗田谷の坂

周囲は畑と薮。急な坂道を女学生や男子学生が登って行く。峠を左折した林の向こうに捜真女学校の校舎が霞んで見えます。峠の先の六角橋に横浜専門学校(現神奈川大学)があります。坂下方向が反町駅方面。

提供:神奈川大学

|

|

|

|

|

まだおイモの季節には早いけど

◆薩摩町 (さつまちょう) (横浜市中区)

これから寒くなれば、おイモが恋しくなる人も多いことだろう。そんな人の食欲をかきたてるのが「薩摩町」。もっとも、町名にはすでになく、今は横浜スタジアムの脇のバス停の名に残るのみである。

明治12年、横浜の外国人居留地内に30の町が新設された。この時つけられた町名は、現存する日本大通、警察署の名として残る加賀町のほか、越後、武蔵、京、大阪、富士山、琵琶、函館、蝦夷など、全国の旧国名、都市名、景勝地名をつけたものであった。

しかし、これら30の町は、明治33年に山下町として統合され、その後復活した日本大通を除いては、すべて消えてしまった。なかなかユニークな地名だけに惜しまれる。せめて、日本大通と、加賀町警察署、バス停の薩摩町は残してほしいものである。

☆

一口では食べきれないくらい紹介したが、ほかにも蟹ヶ谷(川崎市高津区)、大豆戸町(まめどちょう。横浜市港北区)もある。バス停なら、「明治製菓研究所前」などというものまである。あなたのお好みは、どれだろうか。

|

<主な参考文献、資料>

『角川日本地名大辞典 13東京都』

『横浜の町名』

『新編武蔵風土記稿』

『消えてゆく東京の地名』

|

|