|

「〇〇ヶ丘」という地名が多く見られる。最近、特に多くなったようである。そして、「古い地名を捨てるものだ」とか、「不動産資本が地名まで決めている」などと批判の的にされている。

しかし、これらの 「丘」地名、とても明るいイメージがする。そして、中には歴史を感じさせるものもある。そこで今回は、「〇〇ヶ丘」をとりあげてみた。

|

消えてしまった「岡」

◆緑岡町(みどりがおかちょう) (東京都渋谷区)

昭和41年まで、渋谷区に「緑岡町」があった。青山学院のあたりである。

沿線に限らず 「〇〇がおか」という地名はほとんど「丘」である中で、唯一「岡」の字を使っていた点で、おもしろい地名であった。

「緑岡町」は昭和3年、当時の渋谷町の大字名として成立し、昭和7年に町名となったものである。もともとは、広く「青山」と呼ばれていた地域であったが、東隣りの港区に「青山」 という地名があったので、「青山」 に類似した「緑岡」を地名にしたという。

ネーミングもなかなかユニークで、青山、赤坂と「三色トリオ」であったこの地名、消えてしまったのは本当に残念である。

♪地名の起こりは学園に

◆自由が丘 緑が丘・東が丘

(東京都目黒区)

当編集室・編集員・辻村功さん作詞「東横鉄道唱歌」にも歌われているように、「自由が丘」 という地名は、昭和6年創立の「自由ケ丘学園」に由来するものである。

昭和2年、東横線開通当時の駅名は「九品仏」であった。その後、大井町線が二子玉川まで延び、新しく「九品仏」駅が開業したためにこちらは学園に目をつけ「自由ケ丘」となったのである。さらに、昭和7年には町名まで「自由ヶ丘」となった。つまり学園→駅→町と、その名がつけられたわけである。

ところが、駅名と町名は、その後もう一度改称されている。お気づきの方も多いと思うが、「自由ケ丘」から「自由が丘」へ、である。

昭称40年、住居表示実施に伴い、「自由ケ丘」は「自由が丘」となった。しかし、相変わらず「自由ケ丘」と書かれたものも多い。あえて「ケ」を使うのかもしれない。「自由ケ丘」には、シュークリームの昧がする、という人もいるほどてあるから。

このほか、目黒区には昭和7年に「緑ヶ丘」として成立した「緑が丘」と、昭和39年に小字名「東根」からつけられた「東が丘」がある。目黒区内はどれも「が丘」で統一されている。

|

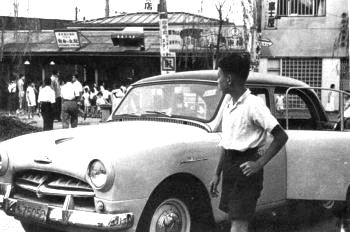

昭和30年夏の「自由ヶ丘」駅頭

駅舎は平屋、屋根はスレートぶき。駅名標示板は「自由ヶ丘」。その右手にスピーカー付きの“街頭テレビ”。車はクラウンの前身、トヨペット・マスター

撮影:石井 力さん(川崎市宮前区鷺沼) |

|

|

皇太子殿下(今上天皇)誕生を記念して・・・

◆錦が丘 (にしきがおか) (横浜市港北区)

桜木町行き電車が菊名駅を出ると、まもなく踏切がある。その踏切の右手に、ロータリーがある。駅前でもないのにロータリーがある所は珍しい。春には、桜の花が目を楽しませてくれる所でもある。このあたりが、その名も「錦が丘」 である。

「錦が丘」という町名は、昭和46年に生まれた新しいものである。しかし地元では古くから通称として定着していたようで、町内会の名として「錦ケ丘」が用いられていたという。

このあたりの桜、そして楓は、昭和9年に皇太子殿下(今上天皇)の誕生を記念して植えられたものである。この桜と楓に因んで、「錦ケ丘」と呼ばれるようになったのである。丘の上は木々に囲まれた静かな住宅地。通りにはすべて木が植えられて、春には桜、秋には紅葉、「錦が丘」の名にふさわしいところである。

浦島太郎ゆかりの・・・

◆浦島丘(うらしまがおか) 旭ヶ丘・松ヶ丘 (横浜市神奈川区)

神奈川区には浦島太郎伝説がのこされており、これに因んだ地名も多いが、その本家が「浦島丘」である。

この地には、俗に「浦島寺」とも呼ばれた観福寿寺の旧跡がある。この寺には、玉手箱など浦島太郎に関係するものが残されていたという。しかし、明治元年の火事で廃寺となった。

現在、「浦島寺」の名は神奈川本町にある慶運寺に移り、残されている。しかし、本来は、今の浦島丘の地こそ、浦島太郎伝説の中心地だったのである。

神奈川区内には、ともに昭和7年に成立した「旭ヶ丘」と「松ヶ丘」もある。前者は佳名をとったもの、後者は松本町の隣の丘、ということである。

|

|

|

|

青少年文化の中心地

◆紅葉ヶ丘(もみじがおか) (横浜市西区)

西区には「紅葉ヶ丘」がある。ここへ行く坂が「紅葉坂」、道路 (元は川)に架かる橋は「紅葉橋」と徹底している。もっとも、名づけられたのは坂と橋が明治5年、町名は昭和3年である。

ここのあたりはもともと紅葉の美しい所であったが、その紅葉を坂の両側に移植したことから坂の名、橋の名がつけられたものである。しかしこの紅葉、関東大震災であとかたもなくなったというので、「紅葉ヶ丘」という町名が成立したときには、名ばかりの「紅葉」であったわけである。

有島武郎の小説「或る女」にも登場するこのあたり、現在では県の青少年センター、県立図書館などがあり、青少年文化の中心地として知られている。

◆◇◆

このほか、渋谷区に「桜丘町」、世田谷区に「桜丘」(NO.91の“花は桜”に登場)がある。

新しい地名の代表のように思われる「〇〇ヶ丘」も、沿線のものは意外に古いことにお気づきだろうか。ほとんどが昭和ヒトケタ生まれ。新しいものでも昭和39年生まれなのである。

それにしても、「が丘」「ケ丘」にただの「丘」と、まぎらわしい。写植屋さん、校正の方、ごめんなさい。でも、僕が悪いわけじゃないんだよね…。

|

|

|

<主な参考文献、資料>

『角川日本地名大辞典 13東京都』

『横浜の町名』 『東急線各駅停車』

『新編武蔵風土記稿』 『港北百話』

『ものがたり西区の今昔』

|

|