|

| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |

| 編集:岩田忠利 NO.88 2014.7.05 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

渋谷・坂・いま昔 渋谷・坂・いま昔 |

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”

掲載記事:「地名 その4」 昭和57年10月1日発行本誌No.13

執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター)

|

|

|

「渋谷」・・・その名が示す通り、谷の底にある町。どこへ行くにも、〝坂〟と切りはなせない町。

渋谷に数ある坂の中で、よく知られているのが、「道玄坂」「宮益坂」、それと「坂」という名は持たないものの「公園通り」・・・。

今回は、渋谷のこの3つの坂の歴史を、歩いてみた。 |

|

|

|

|

昔は富士が、今はビルが見える急坂

◆宮益坂

今はビルに囲まれてしまった宮益坂・・・。昔は、ここから富士が見え、その名も「富士見坂」といっていた。

江戸時代、この地は相模街道(厚木大山街道)の立場(休憩所)として茶店や小料理屋が並び、たいそうな賑わいであったという。今も賑わってはいるものの、渋谷のなかではあまり目立たない方で、「今は昔の賑わい…」という感じさえするところである。

江戸時代も末期になると、この坂に沿ってしだいに町らしくなり、「渋谷新町」と呼ばれるようになった。しかしその後、坂の途中にある御獄神社にあやかって町の名を「渋谷宮益町」と変え、坂の名も「宮益坂」となったのである。

このころから、茶店や小料理屋といった、盛り場的色彩がなくなり、渋谷の盛り場は道玄坂へ、そして公園通りへと移って行ったのである。

|

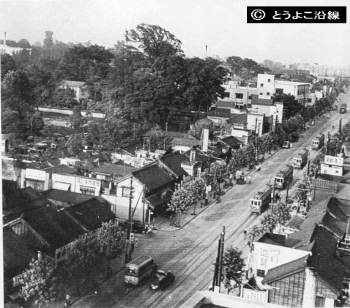

昭和12年の宮益坂。中央の森は御嶽神社

提供:菅野今朝吉さん(渋谷1丁目)

|

|

|

昭和26年渋谷駅前交差点。左上に曲がる道玄坂

提供:菅野今朝吉さん(渋谷1丁目) |

|

山賊伝説もある

◆道玄坂

渋谷の盛り場の一つである道玄坂も、昔は淋しい野中の一本道で、山賊の伝説さえ流れる地であった。

道玄坂の名の由来として、大和田道玄という人物の名から、との説がある。大和田道玄は、和田義盛の一族で、義盛が建歴3年(1213年)に北条氏に返り討ちにあった後、この渋谷の地に逃れてきたという。そして、それから3百年余り後の大永年間(1521~28)に渋谷が焼け、この道玄が相模街道を往き来する旅人を襲う山賊のようになったところから、「道玄坂」の名がついたというのである。

しかし、一人の人間が3百年以上も生き続けることなどあろうはずがない。そう考えると、この山賊伝説も、素直に信じることはちょっと無理である。

むしろ、道玄坂の名は、今はなくなってしまった「道玄寺」という寺の名によるものとの説の方が、真実味がある。

ともあれ、この道玄坂、今の賑わいからは想像もつかないほどさびれた坂であったことだけは、確かである。 |

名もない坂が今では・・・

◆公園通り

今は渋谷のメインストリートの一つとも言える公園通りだが、ついこの間までは、名もない淋しい道であった。

昭和40年に渋谷区役所が現在の地に完成し、「区役所通り」と呼ばれるよぅになったこの道に目をつけたのが、〝西武〟であった。

昭和48年に、「PARCO」を宿敵とする〝東急〟の本拠地、渋谷に建てたのは、当時の増田専務の「ここには文化の匂いがする」という一言であった。

「PARCO」・・・日本語では「公園」。「公園通り」という名は、代々木公園に行く道ということを表わすのだろうが、「PARCO」オープンと相前後してつけられた名前でもあり、西武の商売上手なところを見せているような気もする。

月日とともに、道は変わるもの・・・。10年後、20年後の公園通りにも、まだ若者の姿は、絶えることはないであろうか。

|

大正11年現公園通りを花嫁行列がゆく

場所は、現在のパルコⅠとパルコⅡあたり。かなり由緒ある家の婚礼でしょう。揃いの半てんを着た人たちが嫁入り道具の長持ちを大勢でかつぐ行列です。

右手2階建ての家は、「東急電鉄生みの親」と呼ばれている五島慶太さんの住まいでした。

提供:白根記念郷土文化館(東4丁目)

|

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|