|

| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |

| NO.80 2014.6.30 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

駅誕生秘話(旧目蒲線)

|

|

掲載記事:昭和56年(1981年)11月1日発行「とうよこ沿線」.8号

|

|

|

編集:岩田忠利 |

|

「えっ、目蒲線? そんな路線、知らないよ」という方がいっらっしゃるかも・・・。

数ある東急線の中でも一番古い路線ですよ。

大正12年3月に目黒~武蔵丸子(現・沼部)が開通、続いて11月その先の蒲田まで全線が開通した目黒~蒲田間の目蒲線です。

その目蒲線が平成20年に分断され目黒~田園調布間を

「目黒線」、多摩川園前駅といった多摩川~蒲田間を「多摩川線」となりました。目黒線は正確には武蔵小杉までですが。

そう、以下の記事や写真は路線分断前、今から33年前の取材です。

駅舎の光景ももちろん33年前の写真。大岡山などの景観は、すっかり変わって「これが同じ駅?」と見間違うほどになっていますね。

|

|

◆多摩川の変化に影響され、下丸子

川の流れは、長い年月の間にゆっくりと形を変え、流れを変えてきた。

今から4、5百年前まで、多摩川は現在の下丸子の北を流れていた。これで、東京の大田区に下丸子、多摩川をはさんで神奈川県の川崎市に上丸子、中丸子があるという現象にも納得ができる。その頃下丸子は、上丸子や下丸子と同じく橘樹郡に属し、丸子の庄(丸子荘)と呼ばれていた。

当時の多摩川は、流れも相当速く、それを物語るような話を光明寺の住職さんにお聞きした。

|

|

光明寺には、現在の石塔になる以前の墓石である、板碑(いたび;鎌倉室町時代に建立されたもの)というものが、たくさん発掘されているそうだ。昔、川向こうの光明寺の壇家の死者を、渡し船で、平間の渡し(現在のガス橋)を渡した。しかし大雨の時などは渡すことができず、川向こうで一時仮墓を造り、流れがおさまってから、こちら側に渡すということをしていたという。

また、延文4年(1359)、矢口の渡しで、新田義興が船の栓をぬかれ、やむなく自害した。その後、この辺には、しばしば雷が落ちた。新田義輿の怨念が雷になったのだといわれ、それを光明寺の雷堂の観音様が鎮圧させたと伝えられている。

丸子という地名は.『日本の地名』によると、椀を作る仕事をしていた部民(べのたみ;鞠部)の住んでいた土地についた地名であるという説がある。また、万葉集の中の作者に、防人の丸子部佐荘という人がいた。この丸子部氏に関係のある土地であるという説もある。

相当古くから村として存在していた下丸子であるが、目蒲線(現東急多摩川線)の駅として設置されたのは、大正13年。多摩川に沿って並ぶ工場群の街である。

文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)

|

下丸子駅

下丸子は、むかし多摩川の流れに分断されるまで、川崎市の上丸子、中丸子とともに武蔵国橘樹郡丸子村で“丸子の庄”と呼ばれていた |

|

|

◆鵜が群集していた、鵜の木

水に関する駅名の多い、この界隈。ずっと以前は、この辺りはもう多摩川の河口。海岸べりであったことの影響だろうか。千年以上昔の貝塚や古墳がみられるそうである。

そしてここにも、水鳥として知られる鵜(う)の名前のついた駅、「鵜の木」がある。目蒲線の駅として新設されたのは大正13年であるが、明治22年以前から、鵜の木村は存在していた。

鵜の木の地名の由来に関しては、いくつかの説がある。『新篇武蔵風土記』の記述などから、

1. 村内に鵜ノ森明神があることから、という説。

2. 四つ森といわれる森が、この辺りに散在していて、その内の一つ、鵜の森がここにあった、という説。

3. 村を古くは鵜の森と呼んだが、光明寺の住職が「鵜の木」と直した、という説。

しかし、鵜ノ森明神がどこの神社をさすのかという確証は何もないという。 |

|

水鳥の鵜、その生息の名残、鵜の木駅

|

|

前記した光明寺は、現在、目蒲線(現多摩川線)の多摩川寄り出口の逆側の高台にある。この辺は、多摩川の自然の堤防で、低い所には、昔の名残である小さな沼があり、今も草木が茂っている。

しかし、光明寺の住職さんのお話によると、以前は、この光明寺、境内が今よりずっと広く、参道は現在環八のあわただしい車の通りはもちろん、遠くまで千本松原が広がっていた程であるという。草木も、はるかに生い茂っていたであろうし、沼地、水辺もたくさんあって、鵜が群集して棲んでいたことも不思議ではない。

文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)

|

|

|

◆住民の声によって、沼部

沼部は、多摩川沿いに線路が続いている。ドア越しに見えるその風景は、開通当時、付近の人の目を楽しませてくれたであろう。

ところでこの駅名、大正13年の開通当時は「武蔵丸子」といった。しかし、丸子という地名が、神奈川県側にもあり特徴がないというのでこの辺の住民が、鉄道会社あてに駅名変更の建議書を出した。その中には、田園調布の開発につとめた森定吽(じょううん)氏、田中総吉氏などの名が見られる。

それに対する会社側の回答は、「蒲田まで延長の際、駅名を変更する」とのことだった。

そして沼部という地名が採用されこの駅名が誕生したのであるが、このことは正式な記録には残されておらず、複写が一枚残されているだけだそうだ。

沼部の地名はアイヌ語で「入江」いう説もあるが、これは定かではない。しかしこのことからもわかるように、この辺は水が豊富で沼地帯であったともいう。等々力渓谷、東横水郷、光明寺池などとともに多摩川の流れの変化によってかなり影響をうけたらしい。

10年ほど前までは駅の周辺いたるところに清水がわき出ていて、その水で野菜を洗ったり洗濯をしたりしていた。今でも井戸水などに利用している家庭がある。肌にヒヤリとくる水で飲むお茶は格別おいしい。

今では静かな住宅地だが夜になると、多摩川のせせらぎが聞こえてきそうな町である。 文・石井真由美(綱島・店員)

|

かつて沼地帯であったという沼部駅 |

|

|

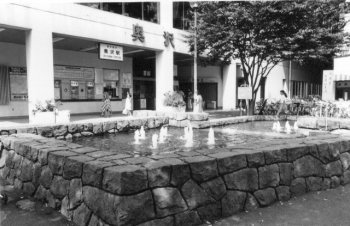

◆城の名前から、奥沢

大正13年11月、目蒲線(現在、目黒線と多摩川線)が開通し、哀しい鷺草の伝説を秘めた奥沢城から駅名が採られました。土地の方はオクサワとは言わず、オクサアと語尾をあげて発音するとか、奥沢神社の宮司。長谷川さんのお話です。

鉄道のできる前の奥沢は畑が続き、大根、人参、オカボが作られ、小川が流れ、祠があり、竹やぶが茂り、欅が高くそびえ、2、3軒ずつ農家がかたまって建っているといった絵に描いたような農村風景を話してくださったのは鈴木 宗さんです。

我が家もこの土地に住んで50年、鈴木さんの櫻の枝で鳴くフクロウの声にビクついていたのが、昭和11年ごろ6年生だったわが亭主殿だったとは……。

「開通当時、電車は一輌で、駅とは名ばかり、畑の中に停車場がポツンと建ち、手動のポールのついた小さな電車がトコトコ走り、運転手さんと話をしながら乗ったものですよ。今思えば危い話ですネ…」。親子2代、駅前の発展にご苦労された原さんのお話です。

鉄道にお勤めの人が住むようになり、分譲地が東急の手で売り出され、町の形を整えてきたのが、昭和の初め。現在でも一日の乗客と降客の数が一年中ほとんど同じというのも奥沢らしいところ。 |

|

地元では「オクサア駅」と語尾をあげるのだそうです |

|

町の発展に大きな犠牲を払って協力した、そのころの地主さんたちの心意気を思えば、奥沢のポカッとした静けさは、ひたむきだった当時の大人たちの想いが残っているのだと思います。

奥沢駅北口2分、奥沢神社の鳥居にまきついている大蛇の姿にびっくりします。江戸の昔、疫病退散の祈りをこめて、秋の実り後のワラを使って蛇(ジャ)を奉納した伝えに、農村だったころの奥沢の姿が見えるようです。

奥沢駅ビルの7階に、東急全線の心臓部ともいえる運行管理指令所があるのは、ほとんど知られていません。

文・塚田玲子(奥沢・主婦)

|

|

◆東工大があってこそ、大岡山

落語でおなじみ「目黒のサンマ」は知っていても「目黒のタケノコ」はご存知かな?

大岡山の岡田銗蔵さんのお話によりますと、このあたり関東大震災頃までは、ずっと竹山が連なっていて、タケノコの産地で有名だったそうです。あとは山林と畑、底地は田んぼでした。キジなども沢山いたとか。だから「目黒のサンマ」の殿様も、こちらへ狩に来たのでしょう。このあたりは大きな岡が多かった。で、「大岡山」と名付けられたと憶測されるそうです。

面白いことに、大岡山駅は大田区北千束にあり、目黒区大岡山という町名は駅から少し歩いた所です。では、所在地が大岡山ではないのに、なぜ駅名を大岡山駅と名付けたのでしょう。

緑が丘の栗山重治きんの話によりますと、この駅前にドッカと建っている東京工業大学が関係しているのだそうです。

明治14年(1881年)、明治維新以後立ち遅れていた日本の工業発展の目的で蔵前に創立。それが大正12年9月の関東大震災で被災。翌年、大正13年4月、目蒲線の開通と同時に現在の地に移転されました。大田区石川町から目黒区緑が丘までの広大な敷地をもつ大学ですが、正門から時計台のある本館を含む一帯が大岡山地籍にあるのです。

|

|

大岡山といえば東工大、東工大といえば大岡山。両者は強い関係があり駅名も所在は違うが大岡山となった、とのことです。

今でも北千束北口商店街のちょっと脇にある「清水窪弁財天」の、水田の潅漑用水に利用された湧水は、洗足池まで水を送り続けています。馬込村、池上村、碑衾村と呼ばれていた頃、ちょうどその境に建っていた赤松稲荷が、今の北千束と南千束の境にひっそり昔を残しています。

文・矢敷和子(綱島・主婦)

|

駅の所在地は大田区北千束なのに、なぜ駅名が大岡山?

|

|

|

目蒲線沿線で最も早く拓けた拠点、洗足駅

皇太子妃・雅子様もこの駅から通学された

|

|

◆大昔は千束だった、洗足

「せんぞく」と読む地名は、大田区に千束という地名があり、大井町線の駅がある。このことは次の編で詳しく紹介。

、目黒区に位置し近くには洗足池がある。この駅名は、地名からきたものである。けれどこの地も昔は千束とよばれていたが、昔、弘法大師が洗足池で足を洗ったことからこの地名にかえられたという。

この地、昔は林だったが大正時代に東急の前身、田園都市会社が土地を分譲して住宅地として繁栄させた。

その後関東大震災によって人々がこの地へ居を移したため高級住宅地として今日に至っている。とくに皇太子妃・雅子様の実家が近くにあり、妃殿下が通学に洗足駅をご利用になられておられたことを想像すると、この駅にいっそう親しみが沸いてくる。

文・石井真由美(綱島・店員)

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

駅名の由来④へ |

|