|

写真で観る 昭和初期、沿線の子供たち

|

|

|

|

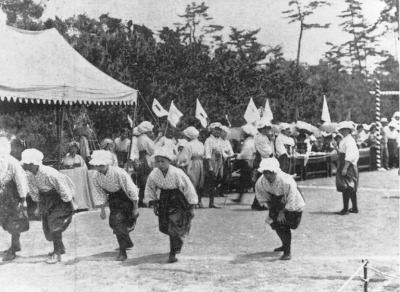

昭和初期、和服で運動会

神奈川高等女学校(現神奈川学園)の制服は当時、和服と洋服があり、運動会は写真のように和服で行われました。

頭に大黒様の頭巾のようなものをかぶり、膝までのタッツケ袴をはき、膝から下は黒の長靴下、そして黒のズック靴。まさにこのスタイルは白虎隊か三河万歳のよう。さすがに生徒には不評だったようですが、先生方はこれで押し通しました。

提供:神奈川学園(神奈川区沢渡)

|

|

昭和4年春、時の大臣を鉄の村中総出でお出迎え

時の大臣とは、小泉又二郎逓信大臣で、小泉純一郎元首相の祖父。村長さんからお巡りさん、校長先生に引率された小学校児童まで村人総出の出迎えです

提供:村田 武さん(青葉区鉄町)

|

|

|

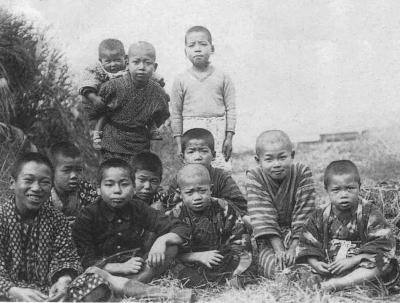

昭和5年、農業恐慌の中の子供たち

|

前年から世界恐慌が始まり、昭和5年のわが国は米価と生糸が空前の暴落で農業恐慌が深刻化しました。それでも碑文谷池付近の坊主頭の子供たちの表情は明るい。その服装も学生服やセーターの子もいて、明治や大正期とは変わってきました

提供:川口道太さん(目黒区目黒本町4丁目)

|

|

|

昭和12年祭に参加した子供たち。平和通りで

この平和通りの街並みは、昭和18年空襲による延焼を避けるため建物の立ち退きを迫られて取り壊され、強制疎開させられました

提供:国華堂デンキ(目黒区目黒本町6丁目)

|

|

|

昭和6年、多摩川で水泳教室。丸子渡船場付近で

当時の中原小学校では授業の正課に“多摩川の水泳”がありました。どの子も日焼けして元気な子たちです。対岸は丸子の渡しの沼部渡船場。

提供 :山本五郎さん(上丸子山王町・日枝神社宮司 )

|

|

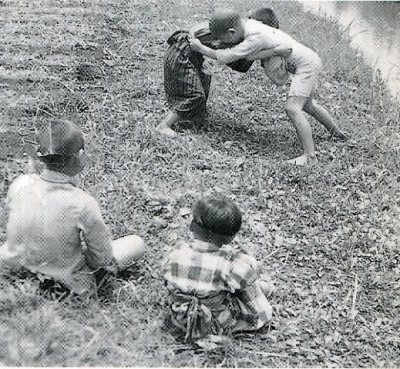

昭和15年、相撲に興じる新羽の子ども

鶴見川・現新羽橋付近の川原で

提供:小山建次さん(港北区新羽町)

|

|

|

昭和15年、鶴見川で遊ぶ男の子

鶴見川・現新羽橋付近の川原で

提供:小山建次さん(港北区新羽町)

|

|

昭和14年、木刀を使った剣道の授業

青葉区の鉄小学校校庭。右手前の人は鉄出身の志村正之先生。

提供:村田勇さん(青葉区もえぎ野)

|

|

|

昭和13年夏、麦打ちに見入る下校時の男の子

碑文谷八幡近くの畑で下校途中の児童。目黒区には今でも労働歌「麦打ち唄」が目黒郷土研究会によって伝承され残っています

提供:萩原正徳さん(目黒区目黒本町)

|

|

昭和13年、女の子の鼓笛隊

五本木通りを行進する五本木小学校の鼓笛隊。

提供:天野きつさん(目黒区五本木2丁目)

|

|

|

昭和12年、木に登った子供たち

ここは現在、田園都市線市が尾駅近く、朝光寺の西側(現在の緑税務署前付近)。この光景を現代の母親や小学校の先生が目撃したら何とおっしゃるでしょう?

提供:森正男さん(青葉区市ヶ尾町)

|

|

|

昭和15年、小学校「週当番」

小学校の国旗掲揚のときラッパを吹く「週当番」の“ラッパ手”がいました。当時の男の子はみな、このようなカスリの着物

提供:関 岳夫(都筑区勝田町)

|

|

|

昭和15年、校庭で焼夷弾の実験

中川尋常高等小学校で米軍の焼夷弾の威力を知らせるための実験でしたが、実際に目の前で爆弾が破裂するそのもの凄さに皆が恐れをなしたものでした

提供:森岳夫(都筑区勝田町)

|

|

昭和16年、谷本小高等科女子の農業実習

女性も子供も食糧増産に励み、お国のために尽くす戦時下。 高等科女子が先生を先頭に鍬をかついで畑へ向かいます。右手後方は市ヶ尾町方面

提供:吉浜武代さん(青葉区千草台)

|

|

|

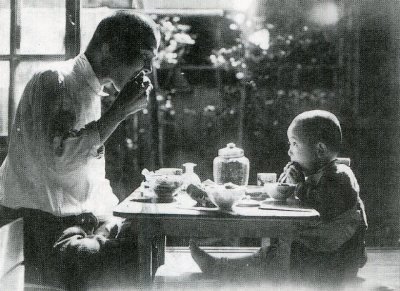

昭和17年戦時中の男の子が喜ぶのはお父さんとの食事

現代のお父さん像とは違って「お父さんは強い人」と当時の子供たちは洗脳されていました

提供:田岸安江さん(青葉区鉄町)

|

|

昭和18年奉安殿前に整列、児童の軍事教練

小学校児童でも手に銃を持って2列横隊に整列と並んでいます

提供:中目黒小学校(目黒区上目黒)

|

|

|

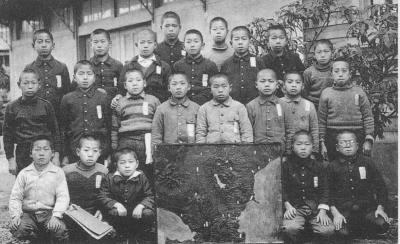

昭和18年3月、作家・笹沢左保(本名・笹沢勝)が白幡国民学校(現白幡小)卒業当時

俳優・中村敦夫扮するテレビドラマ「木枯らし門次郎」の原作家でお馴染みの笹沢左保は、前から3列目、左から3人目です

提供:三村昌子さん(神奈川区白幡町)

|

|

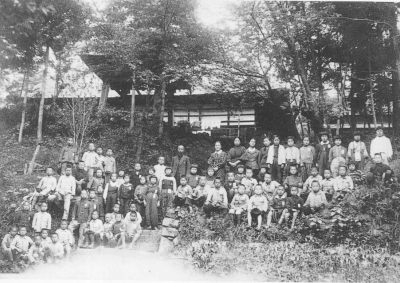

昭和20年5月、中原国民学校の学童疎開

提供 :野村義治さん(中原区上丸子山王町)

4年生から6年生までの全児童340人が6ヵ所6組に分かれ学童疎開。神奈川県津久井郡佐野川村の浄禅寺というお寺に疎開しました。

いよいよ戦火が激しくなり、連日襲ってくるB29の空襲を逃れ、子供たちは生まれて初めて親元を離れました。女の子は全員モンペ姿、男の子はどの子も丸坊主頭。左上、鐘楼の釣り鐘は軍用に供出し、無くなっています。

|

|

|

昭和19年、食糧不足は深刻、疎開先でイナゴ捕り

成長期の児童に不可欠なのは蛋白質。イナゴは貴重な蛋白源、児童は刈り取り前の稲田で生まれて初めてのイナゴ捕りです。

資料:「目黒区教育百年のあゆみ」

|

|

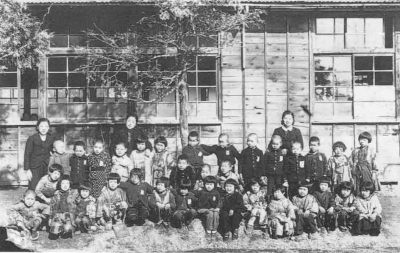

終戦の年、昭和20年谷本小学校1年生

提供:森 正男さん(青葉区市ヶ尾町)

この年8月15日、日本の無条件降伏で太平洋戦争が終わりました。

校舎の屋根はお粗末なトタン屋根、教室の窓はガラスが割れたまま。戦争の凄さと悲惨さを物語っています。

でも、胸に名札をつけたあどけない新入生の表情には心が和みます。

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|