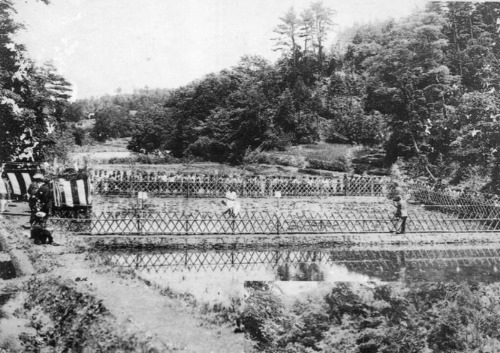

昭和20年6月25日、天皇献上米の“清祓式”

田植えの前の代掻きの儀式は「清祓式」と言い、県知事はじめ横浜市や都筑郡の役人ら関係者80名が列席し谷本保宮司のもと、清祓式が行なわれました。献上米の水田の周りに柵をめぐらし、小学校の児童たちも見学しています。

昭和20年は、連夜のB29による空襲、そして日本が無条件降伏の敗戦という昭和史上激動の一年でした。そんな中、石井源三郎さん宅は神奈川県知事に推挙され、新嘗祭用の稲を耕作することに。

それは5月1日の苗代づくりから種蒔き、田植え、除草、施肥、稲刈り、脱穀、精米までどの作業にも息の抜けない半年でした。

提供:石井憲保さん(十日市場町)

|

|

昭和20年10月2日、稲刈りの5日前、“抜穂式”

県知事をはじめ関係者100名が集まり、谷本保宮司のもとで“抜穂式”。

新嘗祭は旧祝祭日で現在の“勤労感謝の日”に当たる11月23日。この日は天皇陛下がその年に収穫した米と粟を食する祭事が行われ、全国の家庭で国旗を揚げてこれを祝います。

提供:石井憲保さん(十日市場町)

|

|