|

�@���X�@����26�N4��8�����s

�@�}���ٗp���S���{

�@�艿�i�{��2600�~+�Łj

�@�w�̂̂��炵�Ɠ���x

�@��T���u�Ղ�ƍs���Ɠ���v

�@�`�S��

���u�}���ٗp�v�Ɨ��\���ɏ�����Ă��܂����A�c���ꂪ������ɐ̂̕�炵�ƕ����K����b���ĕ�������e�L�X�g�Ƃ��čœK�Ȗ{�ł��B�X�̏��X�ŋ��߂���悤�ɂ��Ă��炢�������̂ł��B

|

|

�@���̖{�͐̂���c�铹���s���Ȃǂ��肪����ɁA���{�l�̕�炵�̕ω����G�Ǝʐ^�Ō�����q�ɋ�����{�ł��B

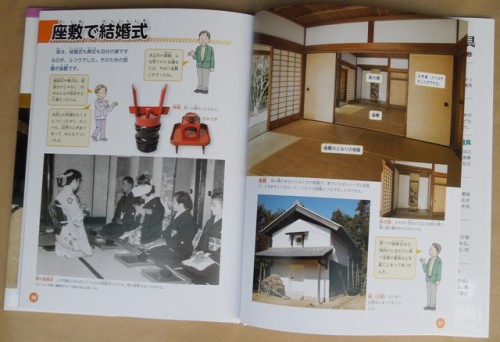

�@���̃y�[�W�̑�́u���~�Ō������v�B���������ʐ^�́A���̎ʐ^�ʼnԉł��O�X��x�̔t����ɂ����ʁB����ɂ͏j����������u�p�M�v�Ɓu�����Â��v�B

�@�E�y�[�W�ɂ́u���̊ԁv�u���~�v�u�ӂ��܁v�ɂ��Ă̐������B�܂��E���́u���v�̎ʐ^�ɂ͍Ղ�⌋�����ȂǁA���ʂȎ������g����Ȃ��̂����܂��Ă������A�Ɛ������Ă��܂��B

�@�}���V�����Z�܂��̌�����q�ɂ́A�݂Ȓ������A�V�N�ɉf��̂ł��傤�ˁB

|

|

|

�@����25�N�R��25���@�������ٔ��s

�w���������炷�c�c�S�C�F�u����ƕ����v�Ɛ�Е����x

�@

�@�`�T���@�{��371�y�[�W

�ʍ��w����ƕ����x�ژ^�A2�����蔠�t

�@�@�艿�F�{��4200�~�{��

|

|

�@�E�̖{�́A����40�N����吳���A���a���܂�2000�߂��̕���Ƃ̕�����ژ^�ɂ������́B����2������̔�

|

|

�@����Ƃ͓����s������{�`���i���Ɂu�S�C�F�{�����v�Ƃ���ꂽ���݂̒����斩1���ځj�łR��ɂ킽���đݒn�E�݉ƋƂ��c��ł��܂����B

�@���̏��ނ͓y�n�E�Ɖ��̐}�ʂ⌠�����A�����_�A�ݒn�E�݉ƌ_�A�Еی��؏��A�ƒ���̗ނ������B

�@���łɖ@����A������������珑�ނ�Ƃ��a����w�Ɋ������Ƃœ���w�\���w�������E���蕶�Y����𒆐S�ɓ��哯�w���y�����E�����m�q�����S���̎��M�w�������̕��������ƂɌ��n�������A�����s���̕�炵�����Ɛ����������A����I�w�i�ƂƂ��ɑ������{���ł��B

|

�@�u�֓���k�Ќ�A���l�s�̒n���́A���������k�БO�Ƃقډ����A�����n�E�R��͉��~�X���ɂ���̂ɑ��A���S�𗣂��قǍ����㏸�����������ςłQ�{�A�Ƃ��ɂ͂T�{�ɂ��B�Ƃ�킯�S�������͍������������A�k�j�����͒n�������̍őO���ɂ������v�ƕ`����Ă��܂��B

�@����Ƃ́A���̒n���l�オ������z���Ă̓����A�S�T�W�V�̓y�n�w���ł����B

|

|

�@��L�̘a����w�y�����E�����m�q���玄�̎ʐ^�W�ɍڂ��Ă���E�y�[�W�̂Q���̎ʐ^���肽���|�̓d�b������܂����B

�@�f�ڎ��ʂ�ǂނƁA���o���u�������l�d�S�ɂ�鉈���J���v�ɕ���Ɠ���E����v�M�����l�s�_�ސ���k�j�������k�O�k�n�P�Q�Q�P�Ԃ̓y�n�A4587�i��1.5�f�j���P���V�T�O�O�~�ōw�������v�Ƃ���܂��B���a�W�N�T���̂��Ƃł��B�k�j�����͌��݂̍j�����R���ڂ���U���ڂƍj����B�����͂܂��`�k�搧���Ȃ��A�_�ސ��ł����B

�@�{�ɂ́u�k�j�����ɂ͓����d�S���ʂ�A�אڂ����j�����ɂ͍j������◯�������n���Ă���v�ƋL�q�B

|

|

����17�N8��10���@���w�ٔ��s

�艿�i�{��4200�~�{�Łj

�u�r�W���A���m�h�o�o�n�m�@���a�̎����v

�`�S���@287�y�[�W�@�J���[����

|

|

�@���x�o�ϐ��������猻��܂ł̈炿����́u���a�̎���v50�N�Ԃ̋O�ՁB

���̕ϑJ���f�[�^��_�O���t�ȂǂƎʐ^�Ō�鏺�a�̓��{�ƍ��̓��{�B

�@���̖{�͑�ύD�]�ł����Ԕ��ꂽ�����ł��B

�@���������ʐ^�́A�u�킽�����̂ӂ邳�Ɗ֓��ҁv�̉E��A�u���a30�N�̖ؑ��̏����ȉw�A���l�w�����v�ł��B���ݏ�~�q���A�S����4�ʂ̉��l�w�̎p�Ƃ́A�������܂�̐l�����ɂ͐M�����Ȃ����Ƃł��傤�B

|

|

����o���@����22�N3��10�������

�w���w�Љ�@�R�E�S�x�㊪

�T�C�Y�F�a�T���ό`

|

|

|

|

����������A�������q���̂���

�@��炵���ǂ̂悤�ł����������Ǝ���펞���̊w�Z�����A���̗l�q��吅�̂Ƃ���q�ǂ��̗V�т�c���ꂩ��b���B

�@�E�y�[�W�̏��a34�N�Ɠ�50�N�̑�q�R�`�e���Ԃ̕��i�A���a51�N�̑������̑吅�̏�ʂ��ʐ^

|

|

|

��������A���ꂳ�q���̂���

�@����ŗ��e�ɃC���^�r���[�A�{�⎑���Œ��ׁA�m�[�g�ɂ܂Ƃ߁A�c����E���e�E������3������G����̔N�\�ŕ\���A�݂�ȂŔ��\�������܂��B

�@�ʐ^�́A��L�̕��i�ʐ^�Ƒ�����S���㗬�̉������ꂽ����B

|

|

�@�@�R.�@�w�Z�L�O��

|

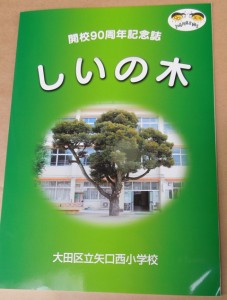

��c�旧��������w�Z

�@�w�J�Z�X�O���N�L�O���@�����̖x

�@�����Q�Q�N�P�O���R�O�����s

�@�T�C�Y�F�`�S��

�@�L�O�����́u�����̖v�́A�ʐ^�̂悤�ɍZ��Ŏ����̐���������葱����傫�Ȓł̖ł��B

|

|

�@�ʐ^�͉E�ł̏��a�P�O�N���瓯�P�P�N�����̊w����̕��i�ʐ^�R���B

�@�匩�o���́u�����m�푈�̂���v�A�����o�����u���̕ω��Ǝ��������v�B

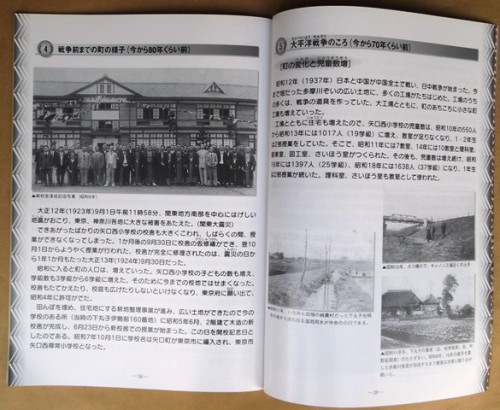

�@�u���a12�N�i1937�j���{�ƒ����������S�y�Ő킢�A�����푈���n�܂����B���܂Ŕ������������삼���̍L���y�n�ɁA�����̍H�ꂪ�����͂��߂��B�H��̂����̑����́A�푈�̓��������Ă����B��H��ƂƂ��ɁA���̂��������ɏ����Ȓ��H��������Ă������B

�@�H��ƂƂ��ɏZ����������̂ŁA��������w�Z�̎������́A���a10�N��550�l���珺�a13�N�ɂ�1017�l�i19�w���j�ɑ����A����������Ȃ��Ȃ�A1�E2�N���͂Q�����Ƃ����Ă����B�v

|

|

|

���l�s����J���w�Z

�w�n���S���N�L�O���@�ӂ���x

����17�N11��19�����s

�T�C�Y�F�`�S���@�J���[����

|

|

|

|

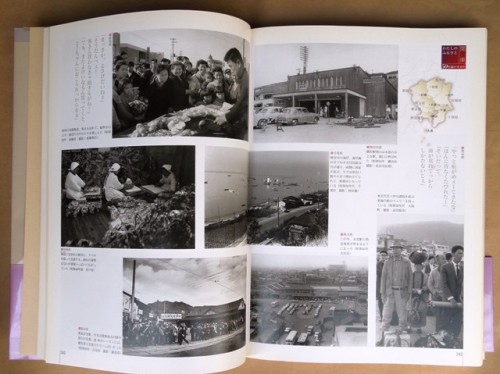

�@�^�C�g���n��̍���

�@�����ɒ̎ʐ^�͍��y�[�W�̎ʐ^�R�_�B���a�Q�W�N�̌F��_�Ђ̍Ղ��i�A���a�W�N�̏F���_��Ղ̍s��A���a�Q�S�N�̓��{�f�Ք�����E���̎ʐ^�ł��B

|

|

|

�@�^�C�g���n��̍����@

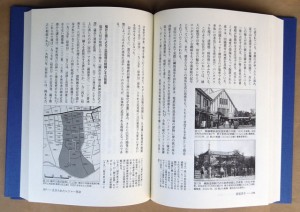

�@�����͉̂E�y�[�W�̕��쒬�ʂ�ɏ捇�n�Ԃ������Ă���ʐ^�Ɩ{���w�Ƃ��悱�����x�V���f�ڂ́u�吳�����̕��쒬�ʂ�̒����݁v�Č��C���X�g�}�b�v�B

�@���y�[�W�́u���a�Q�X�N�̎s�d�Z�p���◯���v�Ə��a43�N8��31���A�Ō�̉��l�s�d�������y�w�O�𑖂��i�ł��B |

|

|

�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |

|

���y�[�W�� |

|

�u�ڎ��v�ɖ߂� |

|

|

|