何気なく手にしたパンフレット

食卓に載っていたパンフレット(徳島西部地区で発行)を何気なく見ていたら、「鴨島町の歴史は阿波伊部とともに?」という投稿記事が目に飛び込んできました。

記事には、

昨年、開催された日本麻フェスティバルが紹介されていました。忌部の織物文化に関する展示、太布の展示と実演、木綿(ゆう)の展示などがあったようです。

阿波忌部と麻織物、天皇の麁服調製

*注:阿波忌部と麻織物、大嘗祭の麁について阿波伊部は大嘗祭のときに宮中に麁服(麁・・・あらたえ)を供進する役割を担っています。

麁服とは、天皇が即位後、初めて行う践祚大嘗祭で、悠紀殿・主基殿の神座に神衣(かむそ)として祀る織物。

上古より阿波忌部氏の役割で、指名された忌部の氏人が御殿人(みあらかんど)となり、麁服神服(あらたえかむみそ)

として調製する麻の織物です。

奈良時代前期の持統天皇(687年〜696年)の頃には中臣氏は壽詞を奏上し,忌部氏は祭祀官として、供物,祭祀具等を忌部一族が作るということになっていた。

しかし、中臣氏に負けて忌部氏は次第に除外されたが,大嘗祭の麁服の調製奉仕は現代まで続いています。

|

以前に行った剣山木綿麻温泉

撮影:著者 |

|

|

以前に行った山上にある三木家住宅。阿波忌部の直系 撮影:著者

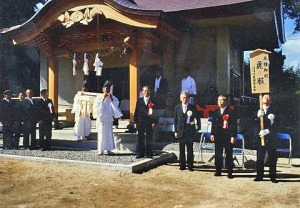

今上天皇の即位のときに運ばれる麁服

提供:著者

|

|

|