二人の「山本周五郎」がいる写真

昭和16年1月、上丸子八幡町の質店店主・山本周五郎翁宅で

店主引退後の毎年正月には質店に勤めていた元店員が集まって店主を慰める会を催しました。

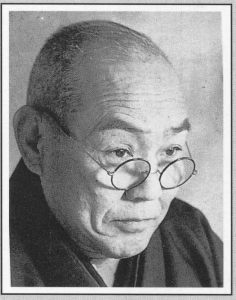

前列右から3人目が店主・山本周五郎さん。隣が末娘・敬子さん、妻きんさん。敬子さんの後ろ、メガネの人が当時38歳の新進作家・山本周五郎です。

提供: 山本敬子さん(上丸子八幡町)

質店店主・山本周五郎

新丸子の上丸子八幡町に生まれ育ち、銀座の質店で奉公し暖簾分けで銀座・木挽町の「きね屋質店」店主に。

雅号は洒落斎。生家のある新丸子に別荘をもち、引退後はここを住まいとして悠々自適の生活。昭和22年7月歿、享年72歳。

|

|

作家・山本周五郎

本名・清水三十六(さとむ)

山梨県生まれ、小学校は横浜。横浜で人生の後半生を送る。下町を歩き、小説を書く。代表作に『樅の木は残った』『青べか物語』『赤ひげ診療譚』『ながい坂』など。

昭和18年に直木賞に推されるが辞退するなど反骨の人。英雄を嫌い、庶民に思いやりのある内容が多い。昭和42年歿、享年63歳

|

|

|

|

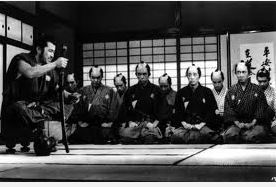

山本周五郎の小説『日日平安』を黒澤明が脚本にし映画化、大ヒットした時代劇映画『椿三十郎』から。上は主演の三船敏郎

|

|

|

|

|

裏話1

上丸子山王日枝神社と山本五郎宮司

新丸子駅東口の商店街を抜け、しばらく行くと大きなケヤキが境内を囲む平安時代創建の新丸子地区の鎮守の森、「上丸子山王日枝神社」です。

宮司の山本五郎さんは薬学大学の卒業ですが、長兄の亡きあと、父・操さんの跡を継ぎ、神職に。氏子の皆さんには人柄から「五郎さん」と呼ばれ慕われている人。

私が初めて山本宮司にお会いしたのは、昭和55年7月、『とうよこ沿線』創刊号発行直後のこと。お会いした瞬間、私はなぜか惹かれるものを感じ、何かとお世話になるようになりました。

二人の“山本周五郎”の話

「新丸子・武蔵小杉」取材で宮司にお会いすると、おもむろに以下のような話を始めました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「洒落斎」が質屋の主人のペンネーム

新丸子には正真正銘の“山本周五郎”が住んでいたんですよ。その人は、私の分家から出た人で東京の質屋に奉公し、のち暖簾分けしてもらって銀座・木挽町で質屋を開業したんです。

主人の山本周五郎は、およそ質屋の旦那という感じではなく、学者肌でドイツ文学書を読みふけり、みずから“洒落斎”なんてペンネームをもち、小説も書く。性格も高潔で世間に迎合しない気骨のある人のようでしたね。二度目の妻は私の祖父の妹に当たる女性でしたが…。

少年の文才を見抜いた主人

そこへ、横浜の西前小学校を卒業した少年が丁稚(でっち)として住み込んできて、店主から深い精神的な影響をうけたのです。

そもそもこの少年は小学3年生のとき、担任の先生から『君は小説家になれ』といわれたそうですから天賦の才があったのでしょうねえ。

で、主人はその才能を見込んで正則英語学校や大原簿記学校の夜学に通わせるなど援助を惜しまなかったようです。少年はこうした愛情に肉親以上の愛を見いだしたのでしょう。

恩師・恩人の名前“山本周五郎”を筆名に

やがて大正12年の大震災。このとき山本質店が丸焼けになったのを機に、すでに成長した青年は小説家としての第一歩を踏み始めるのです。そして3年後、その青年は恩師・恩人の名前“山本周五郎”を筆名としたのです。これがあの、文豪山本周五郎となったんですからねえ。

店には十数人の奉公人がいたそうですが、彼のあとを追って親戚の少年も丁稚奉公。のちの写真家・秋山青磁に、そしてもう一人、写真家・森谷文吉なる人物も大成しました。

山本周五郎という質屋の親父さんは、たいへんな教育者だったんですねえ」

山本周五郎さんの末娘のお話

日枝神社の近くに洒落斎翁・山本周五郎さんのただ一人の直系、山本敬子さんがご健在だという。さっそく日枝神社の宮司に上丸子八幡町のお住まいにご案内していただきました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

サトムはザルみたいな奴

「父の口ぐせは、こうでした。『質屋商人は、ほかの職業よりも時間的な余裕があるはずだ。その時間を勉強にあてろ!』。三十六(さとむ)さんは終戦後、父の好意で蔵の中に机を持ち込んでは、半紙に筆で文章を書いていた、とよく聞きました。

また、父はこんなことも言っていました。『お金を持たせると、すぐ使ってしまう。サトムは、ザルみたいな奴だ』と。

父も三十六さんも、“偉大な変人”

三十六さんが駆け出しの頃のことです。父が、近所の床屋に行くと、主人から『旦那、今月号の何々って雑誌に、旦那の小説が載ってますね〜』なんていわれたとニコニコしながら帰ったり、お客様に『ほら、うちのサトムの作品がここに載ってるでしょう』と自慢げに見せたり……その姿は子煩悩な父親を目の当たりにするようでありました。

ともかく、父も三十六さんも、“偉大な変人”であったことは間違いございません」

|

| 裏話2 |

地元の写真を撮り続けた故山田 勇さん

|

|

|

本誌『とうよこ沿線』と写真集『わが町の昔と今』の編集で長い間、私は昔の風景や人々の暮らしぶりなどの風俗写真を探し歩いてきました。そこで、一つの傾向をつかみました。

土地っ子は地元の写真を撮らない

それは、土地っ子はたとえ暇があり、カメラを持っていても地元の写真を撮らないということです。見慣れた風景や情景には新鮮味がなく、好奇心が沸かないのでしょう。

地域の環境変化や生活様式の移り変わりを今に伝える昔の写真は、他所から移り住んだ皆さんが都心から物件探しに来たときや新天地に移り住んだとき、初めて見る光景に目を見張り、物珍しさに撮ったものが多いものです。

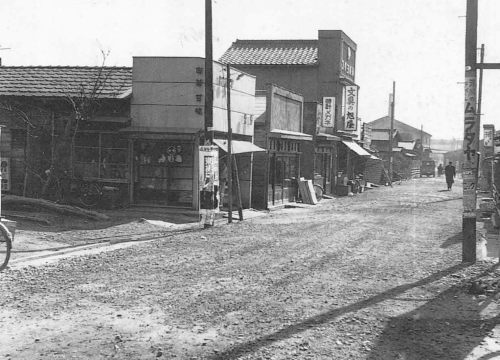

昭和30年代の風景写真を撮った山田勇さん

ここに紹介する山田 勇さんも横浜・中区石川町から17歳のとき南武線平間駅近く、川崎市中原区田尻町に家族で引っ越して来ました。見るもの聞くものすべてが新鮮だったのでしょう。今では貴重になった風景写真を、山田さんはたくさんカメラに収め、六十代の齢で急いであの世へ旅立ちました。

|

|

|

移り住んだ昭和32年、平間駅前通り

改札を出ると目の前に空き地と砂利道が飛び込んできました。駅前に店は数店あるだけです

|

|

写真左の駅前通り、現在(2013.3.16)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

山田さんの家の前にいつも来ていた紙芝居。昭和33年

「きょうは、やけに“観客”が少ない。何かあったのかな?」とオジさん

|

|

紙芝居のオジさん

「カチ、カチ、カチ……」拍子木の音が聞こえると、子供たちは小遣い銭を握りしめ、一目散に飛び出して行った。

オジさんは自転車で町角のいつもの場所に回ってきた。そこは駅前、神社の境内、公園の隅っこなど子供の溜まり場だった。

紙芝居をタダで観させてもらう代わりに、オジさんから水飴、紙風船、駄菓子のうちの一品を買う。子供の頭数が揃ったところで、オジさんは活弁士よろしく、紙芝居を始める……。男の子は「黄金バット」か「鞍馬天狗」、女の子は「白雪姫」や「家なき子」を喜んだ。

首が痛くなるほど観たあとは風船を膨らませたり、水飴を練りながら、ひとしきり、みんで今日の紙芝居談義、「あそこはカッコよかった。ここは面白かった」と感想を言い合う。

それからは、居合わせた仲間と遊びを見つけて暗くなるまで遊んだものだ。

紙芝居は子供たちの交流の場であり、教育にも一役買った子供の娯楽だった。昭和30年代後半からのテレビ普及とともに、いつのまにか紙芝居のオジさんは町から消えた。

|

|

昭和36年の平間銀座商店街。左側の男の子は“立ちション”中

|

|

写真左の平間銀座商店街、現在(2013.3.16)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

裏話3

命が縮む思いで渡るガス橋

白井芳美さん(下沼部)は木橋当時のガス橋についてこう話しています。

「子供の頃、自転車でガス橋を渡るときの怖さといったら命が縮まる思いでした。相手の自転車とのすれ違いは、コブシひとつがやっとという狭さ。板ぶきの橋はちょうど中間辺りの板が腐っていて数か所、折れたままの状態……。その真下はすぐ川面。風の強い日には吹き飛ばされそうになります。

ここで新丸子の浅見徳太郎さんという人は実際に足を滑らし、板の隙間からドボ〜ンと真っ逆さまに落ちてしまったのです。

この橋を渡るのは、まさに命懸けでしたねぇ」

|

昭和32年幅員わずか1.5mの木橋のガス橋

左手、対岸の建物はキヤノン下丸子工場です。

|

|

|

写真左の現在のガス橋

上下車線に途切れることない車の列。両側に昔の橋よりも広い歩道が付き、安心して渡れます。

対岸のキヤノン下丸子工場も高層ビルに変わりました。

撮影:岩田忠利

|

|

山田勇さんが勤めていた頃、昭和31年の富士通本社

手前、平屋の建物は1番館、中央が正面入り口。その上が社長室。後方は3階建ての3番館。

山田勇さんが社員だった当時、昼休みに撮影しました。

|

|

写真左と同方向、富士通の現在(2013.3.13)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|