|

農家から消えた情景

|

|

|

昭和10年、真夏の庭先でクルリ棒で麦打ち

提供:城田健治さん(東本郷)

|

|

|

|

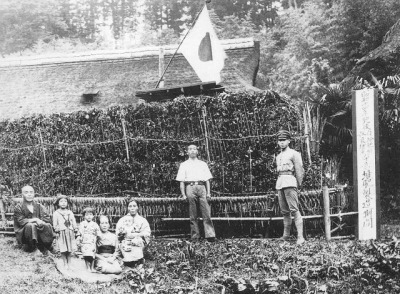

昭和14年、村長から表彰された自給堆肥

整然と積まれた堆肥は高さ3メートル、幅7メートル以上。

自宅裏山の落ち葉をかき集め、水を掛け腐らせた堆肥の壁はお見事! 白山の磯貝亀代司家で。

提供:磯貝稔さん(白山)

|

|

樹木が茂る里山を背にする写真左の磯貝家

母屋の間口は11間(19.8m)。家族と共に働く牛は家族同然、母屋の中の牛小屋で飼っていました。

提供:磯貝稔さん(白山)

|

|

昭和28年秋、庭で籾摺りの家族

籾摺(もみす)りとは、(稲の)籾から籾殻を取り除いて玄米にする農作業です。稲作の最後の過程、収穫の喜びを噛みしめるひと時……。

提供:柳下 勤さん(鴨居)

|

|

昭和31年、白山神社で素人演芸会

司会だけはなぜかプロ、声帯模写の桜井長一郎。歌うは「高原列車よ さようなら」の鈴木正二さん。

提供:鈴木正二さん(白山)

|

|

|

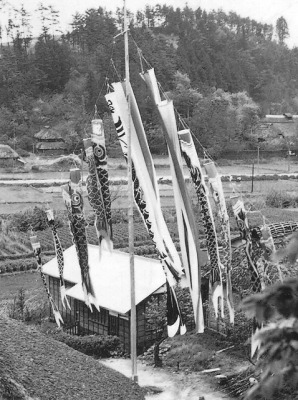

昭和39年5月、柳下 勤家の初節句

赤ちゃんが生まれて最初に迎える節句が「初節句」。男の子なら5月5日の端午の節句、女の子なら3月3日の桃の節句です。鯉幟や節句人形は母の実家から贈る習慣があります。

柳下家のこれほどたくさんの鯉幟は、母親の実家からだけではないようです。長男の誕生を祝う親戚からも贈られたのかも。

こうした伝統的な風習も、今は住宅事情から見られなくなりました。

提供:柳下勤さん(鴨居)

|

|

昭和45年6月、東本郷・鍛冶屋谷戸での田植え

周囲の田んぼは宅地化され、田植えの光景が珍しくなった昭和45年当時。

アマチュア・カメラマンが田の畦に群がり、「ニコッと笑って!」などと田植えのポーズに注文をつけられての一枚。

提供:城田健治さん(東本郷6丁目)

|

|

江戸時代から連綿と受け継ぐ “伝統”

|

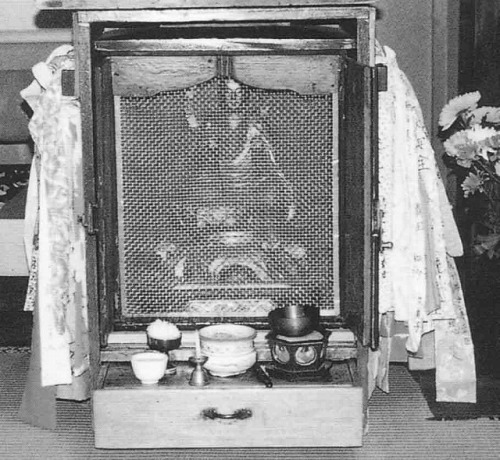

江戸時代から各家を回っている、白山の“回り地蔵”

提供:鈴木清一さん(白山2丁目)

|

|

70軒も回る、お地蔵さん

厨子(ずし)に入ったお地蔵さまは、白山地区の守り仏として代々親しまれてきました。各家の持ち回りで各家に留まって安産・子育て・延命・家内安全の願いごとに応えるものとされています。

お地蔵様は40軒の農家を滞在最長10日の周期で回っていましたが、今は分家や希望家庭が増え、70軒の家々を回ります。毎年4月8日、町内の寺院、宝塔院に各家の代表者が集まって法要も行います。

この回り地蔵さん、いったいいつ頃、白山にお越しになったのか? 代表世話人の磯貝真一さんに尋ねると、

「わしが物心ついた頃には曾(ひい)ぢいさんが世話人だったから、相当古いということぐらいしか起源はわかりませんねぇ」。

3代前といえば、江戸時代であることは確かのようです。

|

平成14年、江戸・天保年間から続く鴨居郷土芸能保存会

提供:柳下 勤さん(鴨居)

|

|

180年流れる祭り囃子の音

「♪テンスクテン ピーヒヤララ……」。

小気味よい太鼓や笛の祭りばやしの音が鴨居では約180年もの大昔から流れています。

鴨居郷土芸能保存会(会長・柳下 勤さん)の創立は古く、天保年間(1830〜1844)ということですから、もう約180年の昔。

現在の会員は16名。なかには伝統を受け継ぐ中学生や高校生もいます。神社のお祭り、各種団体のイベント、敬老慰安会、福祉施設の慰問などに出動して喜ばれ、感謝されています。

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください