|

|

昭和10年4月、山内第二尋常小3年の分散教室

教室は現在の宿自治会館。右端は雲井 孝先生。

提供:徳江義治さん(荏田町)

|

|

寺子屋授業(写真左)で学んだこと

徳江義治(荏田町)

昭和10年、山内第二尋常小学校の3年生になったとき学校には4教室しかなく、私のクラスだけが宿の倶楽部(現自治会館の前身)を借りて授業しました。担任は雲井孝先生。

草葺きの古寺を思わせる家で、黒い柱、隙間のある床や縁側、古ぼけた障子‥…・といった部屋に2年間お世話に。

倶楽部には簡易な黒板と20ワットの裸電球一個しかなく、生徒は着物、上履きのワラ草履で授業を受け、まさに昔の寺子屋を思わせる情景でした。

冬の雨の日などは障子を締め切った薄暗い部屋で焚き火をして、炉端で先生と一緒に暖をとったのですが、その煙が部屋に充満し黒板の文字がよく見えなかったのには閉口しました。4年生の理科の時間に「光の屈折」の実験したときのこと。穴だらけの雨戸を閉めて部屋を暗くしたら、古ぼけた障子に外の景色がなんと逆さに映るではないか……。今まで気にしていなかった雨戸の小穴でカメラの原理を教わることができました。

当時、教材や施設は皆無でしたが、そこには“生きた教育”があったような気がします。

|

昭和16年、金子松太郎さんの出征

前列左から金子貞夫さん、椿信子さん、金子勝男さん(乳幼児)、6人目の男の子 は金子貢さん。後列左から4人目が当主の金子義光さん。

提供:吉川輝男さん(都筑区茅ヶ崎南)

|

|

昭和19年元旦、小黒青年団の無料理髪所、1万5000人達成記念

小黒谷戸の青年たちは地域の人たちを対象に毎月定期的に倶楽部(公民館)で散髪してあげました。その数がなんと延べ15,000人に達したのです。

このことは戦後、明るい話題としてNHKラジオで全国放送され、地域の誇りとなりました。

写真の現在地は、現江田駅近くにあった小黒倶楽部(公民館)。

提供:徳江義治さん(荏田町)

|

|

|

|

昭和24年、トラックを優先的に買えた農家

当時は戦後の物不足時代、車も配給制で重要産業順に順番待ち。食糧増産を担う農家は優先的に買うことができました。新車のオート三輪くろがね号を運転する徳江義治さん。同乗するのは弟2人。

提供:徳江義治さん(荏田町)

|

|

昭和28年10月、剣神社の祭り

現在地は江田駅近くの246号線の端で、右手は城南信用金庫荏田支店。

提供:金子 貢さん(荏田町)

|

|

徳江安五郎家の天皇陛下への献上米づくり

|

昭和29年、徳江安五郎家の献上前の田植え

水田に大きな柱が建ち、その脇にテントが張られ、県・市の役人や神官、隣近所の人たちが見守る中での田植えです。

提供:横倉幸三さん(荏子田)

|

|

|

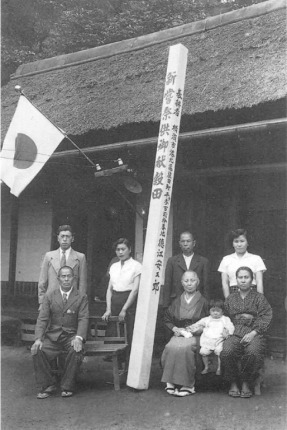

徳江安五郎さんの家族

後列右から2番目が当主の安五郎さん、前列左端は安五郎さんの弟・横倉信次郎さん。

提供:横倉幸三さん(荏子田)

|

|

お盆の上で一粒ずつ選別する献上米

お話:横倉信次郎さん

かつて篤農家で知られた徳江栄助・安五郎さんの家は当地の特産“小黒人参”で農林大臣賞などを受賞したことでも有名。そこの次男で94歳の今(平成14年時)でもゲートボールを日課とするほどお元気な横倉信次郎さんが、実家の徳江家で献上米の田植えから稲刈り、脱穀、精米、そして献上品に仕上げるまでの体験を話されました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「天皇陛下が葉山の御用邸にいらっしゃるたびに、うちのニンジンやタケノコなどを献上したものだよ。それはそれは、栽培にしても作物の選別にしても神経を使うものだよ。ハンパじゃねぇよ。

献上米のときは眼のいい女子青年をうちに呼んで、精米した米を黒いお盆の上で一粒ずつ、粒揃いの米を選んでもらったんだ。それを1升桝にいっぱいにするには何万個だか何十万個だか、わしには分からねぇ。

当時、天皇陛下といえば神様。その神様が召し上がるものだから、あのお姉さんも、たいへん気苦労したよ」。

|

一般の米は、この米選機で選別

脱穀後の米を米選機の上から入れとクズ米が下に落ち、玄米は外に流れ落ちて選別します。

提供:金子 貢さん(荏田町)

|

|

昭和30年、稲荷社の初午(はつうま)の祭り

現荏田団地の竹山の中にある稲荷社は、毎年2月の最初の午の日が「初午の祭り日」です。この日、高橋立郎さんの家では親戚や近所の人を呼び、ご馳走を作って祝います。

この高橋立郎家は江戸時代に荏田宿で餅をついて売っていたことから、荏田団地に移転した今でも「餅屋」の屋号で呼ばれています。

提供:高橋立郎さん(荏田町)

|

|

昭和44年、小黒の消防団員の消防訓練

場所は246号線のバス停「小黒谷戸」付近で放水の訓練中です。後方正面は、前編登場の横山医院。

提供:金子 貢さん(荏田町)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください