|

|

「地名」と呼べるものには、どういうものがあるでしょうか。市区名、町丁名はもちろん、駅名、バス停・交差点の名、川、橋、坂の名も、地名と呼べるでしょう。

今回とりあげた道の名も、広い意味での〝地名″と言えるでしょう。

どうってことない道も、名前がつくと一人前に見えるから、不思議なもの。しかし、そのいわれは、さまざまです。

|

|

田園都市開発の象徴

◆六間道路(ろっけんどうろ)

(東京都大田区区)

田園調布駅東口から中原街道に至るバス通りは、「六間道路」と呼ばれている。その名の通り6間(約11㍍)の幅を持つのかと思いきや、実はそうではないという。本誌NO.28〝栴″ 「昔の町並」によれば、道路両側の下水道を含んで6間にした、とのことである。

ともあれ、この六間道路は、大正7年から始められた「田園都市」計画によってつくられた道であることは間違いない。それまで農村であったこの地で、道路の改修が行われると、碁盤の目のごとく整然とした住宅地ができあがったという。田園調布駅の西口が、放射道路と半円形の道路とを組み合わせて、同心円状の住宅地を形成したのとは対照的である。

西口の放射道路とともに田園調布開発の象徴であった六間道路。今は商店の立ち並ぶ通りだが、これも田園調布の一つの〝顔〟と言えるのだろう。

“坊主”にもお目にかかれる

◆水道道(すいどうみち)

(横浜市神奈川区~港北区~鶴見区)

「水道道」という名の道はあちこちにある。横浜でも、この神奈川区片倉町から鶴見区東寺尾への道のほか、旭区から保土ヶ谷区の西谷浄水場、さらに西区の野毛山に至る道もある。これらはみな、幹線水道を建設する際、その上を道路として利用するようにしたものである。したがって、地図で見ると比較的長い、ほぼ直線状の道となる。

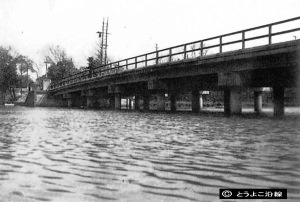

神奈川区から鶴見区に至る水道道は、西谷浄水場から鶴見配水池に至る幹線水道とともに、昭和10年に完成している。途中、菊名池を渡る菊名橋の工事は、最後まで難航したようである。

鶴見区馬場五丁目にある鶴見配水池“水道坊主”とも呼ばれる配水塔がある。これも昭和10年に完成したもので、外壁はツタでおおわれ、ちょっと見たところでは荒れはてた展望台のようである。一度、あの上から回りを眺めてみたいものである。

「水道」とは「水の道」、その上を人や車が通れば「水道道」。どことなくユーモラスな名前ではないか。

|

水道管も菊名橋で池を渡る昭和29年

:提供:ルビー理容店(港北区篠原東)

|

|

|

火事をきっかけに整備

◆馬車道 (ばしゃみち) (横浜市中区)

みなと横浜を代表する道の一つが、「馬車道」。吉田橋から尾上町、本町を通り万国橋まで、昔も今も、人通りの絶えない道である。

開港当時、海岸寄りの外国人居留地と市街地との間に関所が設けられていた。吉田橋にもその関所があり、吉田橋と海岸とを結ぶ通りが、当時から重要な道であったことをうかがわせる。

馬車道が、馬車も通る道として整備されたのは、慶応2年(1866)の豚屋火事がきっかけであった。火事で焼けた居留地を改造し、幅60フィート(約18㍍)の道を三か所に設けた。この一つが今の馬車道で、翌慶応3年(1867)には、全長700㍍、幅20㍍の新道が完成したという。

その後しばらくは、文字通り馬車の行きかう道として賑わったが、鉄道開通ののち馬車がすたれると、今度は人力車の行きかう道となった。

今でもアンチィックな街灯がともり、県立博物館など古い建物も残る。開港以来の歴史を感じさせる通りである。

|

日本で最初の近代的道路

◆日本大通(にほんおおどり)

(横浜市中区)

横浜公園から海岸に延びる大通り、これが日本大通である。この通りも、馬車道同様慶応2年(1866)の豚屋火事をきっかけに整備されたものである。

火事ののち、現在の馬車道など幅60フィート(約18㍍)の道を三か所に設けるとともに、日本人居住地と外国人居留地との境界として幅120フィート(約36㍍)の道を設けることも定められた。これが現在の日本大通となっている。

日本大通という名が地図上に表わさるのは、明治8年(1875)のことである。明治から大正時代にかけて、横浜が日本の表玄関であった頃は、文字通り日本を代表する大通りであったことであろう。この通り沿いに、電信創業の地、電話交換創始の地など、〝事始め〟の地が多いこともうなずける。

現在も幅36㍍の道は変わらず、県庁や裁判所、大企業の支店などが並ぶ神奈川の中枢となっている。横浜スタジアムを正面に見るいちょう並木は、まさに〝ヨコハマ〟である。

☆

道の名前を見ると、圧倒的に多いのは終点や途中の地名をつけたもの。目黒通りや府中県道、綱島街道などがそうである。しかし、何となく足を向けたくなるのは、こういう名前ではない道だ。〝どこまでも多摩川〟という気のする多摩堤通り、歌にも出てくる海岸通・・・。

道の名前はあくまで〝通称〟にすぎない。それだけに、人々に親しまれ、ふと足を向けたくなるような、そういう名であってほしいものである。

|

開港150年周年祭、日本大通のイベント

2009年(平成21年)5月4日撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

<主な参考文献、資料>

『角川日本地名大辞典 13東京都、14神奈川県』

『横浜の町名』 『横浜中区史』

『横浜物語』 『横浜市水道七十年史』

『郷土資料 東京府荏原郡東調布町』

|

|